夜釣りでもカゴ釣りであれは真鯛やアジなどを狙うことができます。ここでは夜釣りで魚を釣るための仕掛けや釣り方を見ていきましょう。

この記事は、こんな方におすすめ

- 夜にカゴ釣りをしてみたい人

- カゴ釣りの可能性を知りたい人

- 昼間になかなか釣れない人

夜は釣れる可能性が高い

夜釣りの魅力と言えば、日中に釣れなかった魚が釣れるようになるということではないでしょうか。

大型の魚の警戒心がなくなり、日中では違和感を感じていた餌でも食いつきやすくなる傾向にあります。

最も釣れるのは夕暮れ時、暗くなり始めたころや朝方の日が昇り始める時間帯です。

昼間に釣りをしていた人はもうひと踏ん張りして暗くなってから数時間、釣りをすることができれば最後にお土産を釣って帰れる可能性も高くなります。

夜のカゴ釣りの必需品

日中の釣りとは違い夜釣りに必要なものはライトになります。

ヘッドライトは必須

これは足元を照らしたり、手元を照らして仕掛けを作ったりするのに必要になります。

灯台周りや街灯のある釣り場もありますが、基本的にはヘッドライトなどの明かりを必ず持っていくようにしましょう。

おすすめのヘッドライトはジェントスのヘッドライトです。

照明の色見や形状、耐久性や持続力など工事現場などのプロ御用達のメーカー品です。

しかもそれほど高くないので、ヘタな中華製品よりは安心して長く使うことができます。

釣りのヘッドライトは、ジェントスの小型がおすすめ。最強のライトを模索

電気ウキも必須

夜のカゴ釣りでは電気ウキを使います。

おすすめの電気ウキは電池を使う電気ウキです。

私の使っているカゴ釣りのウキは渚の遠投師です。

最近通販では見なくなりましたが、 遠投電気ウキ スワン12号のようなウキです。

ウキのトップにLED電球がついておりリチウム電池を使います。

使用電池はパナソニック(Panasonic) BR-435/5B リチウム電池です。

夜の釣りではケミホタルをウキのトップにつけて釣りをする人も多いかと思います。

私も何本もケミホタルを使用してきましたが、リチウムイオン電池のウキのトップを使ってみると神々しい光が80m先でも光っているのがわかり電池式のウキをメインに使うようになりました。

ケミホタルの明るさの2倍以上の光と言っても過言ではないでしょう。

真っ暗な海に浮かぶ自然な明かりであればケミホタルのほうが綺麗かもしれませんが、見やすさで言えばLED+リチウムイオン電池にはかないません。

まだ電池式を使ったことがないのであれば、ケミホタルの差し込む穴に入れることができる電気ウキトップもあります。

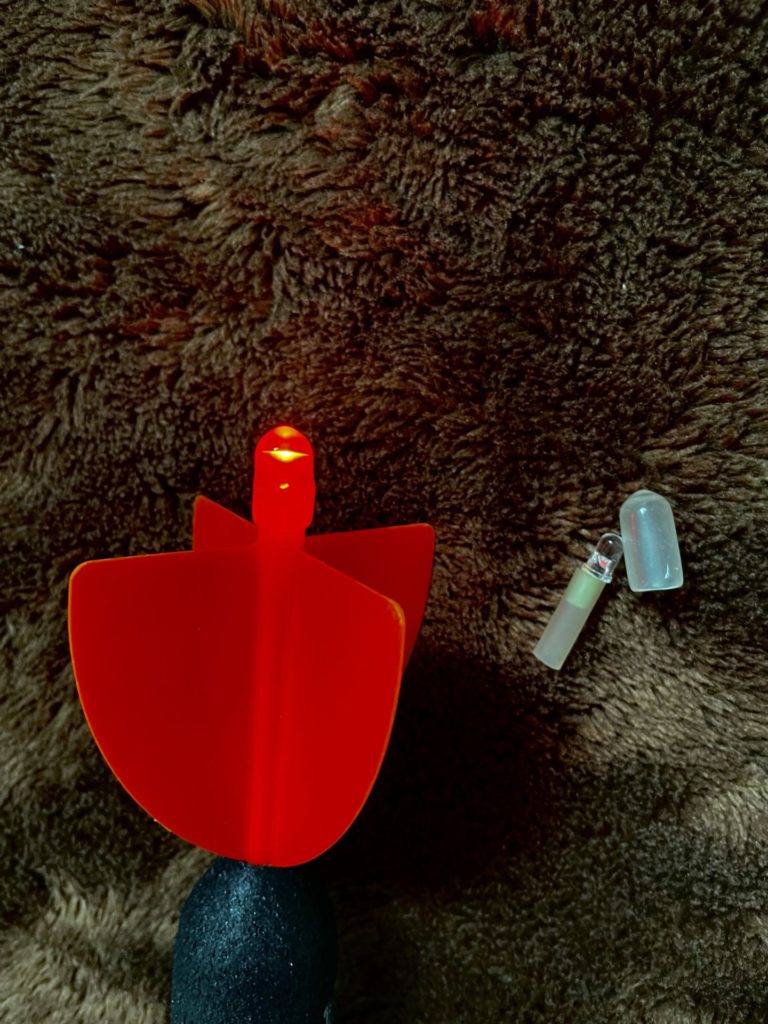

ナカジマ(NPK) シャイナー レッド スーパーLEDトップ

私はこれはチヌ釣りの棒ウキのトップに差し込んで使用しています。

正直、不格好なトップにはなってしましますが、非常に明るくウキがどこにあるか見やすくなるのでケミホタルよりは使いやすいです。

気を付けたいのは、リチウムイオン電池を使用するためウキのトップが重くなりウキの浮力バランスは悪くなります。

しかし、1号や2号、カゴ釣りならば10号以上のウキであれば、誤差の範囲で問題なく使用できます。

普段使っているカゴ釣りのウキにケミホタルの差し込み口があるのであれば、ケミホタルの代わりに差し込んで使ってみるのもいいかと思います。

真鯛の夜のカゴ釣り

夜に真鯛を狙うことによるメリットは主に二つです。

1つ目は 大型の真鯛を狙うことができるということです。

大型の真鯛ほど警戒心が強く、怪しい餌には食いついてきません。

釣り人に釣られることなく学習しながら育ってきたため大きく成長しているということもあり、一筋縄ではいきません。

しかし、夜になると人や船の活動も少なくなり、警戒心が薄れる時間帯となります。

そのため、日中に釣りをするよりも夜中に釣りをするほうが、大型の真鯛が釣れる可能性が高まります。

2つ目のメリットは、遠投しなくても浅場で釣れることが多いということです。

これは岸際の人や船の活動が停止するため餌を探しに真鯛が浅瀬にやってきます。

浅場と言っても岸壁沿いというわけではなく、岸から50m以上離れた場所であることもあります。

しかし、50,60mであれば、夜の遠投カゴ釣りであれば射程圏内です。

フカセ釣りでは、遠投ではなかなか届かない範囲ですが、カゴ釣りであれば狙うことができるのです。

真鯛のカゴ釣りの仕掛け

基本的には日中の遠投カゴ釣りの仕掛けをそのままに、ハリスと針を変えていきます。

カゴは以下をご参照ください。

ウキはこちら

変えるべきなのはハリスです。

私は日中はフロロカーボンの3号程度を使用します。

しかし、夜になると70㎝アップの真鯛が釣れる可能性もあるのでハリスは5号まで太くします。

使っているのはシーガーの船ハリスです。

安くて強度があり、コストパフォーマンスに優れたハリスです。

夜のカゴ釣りであれば、5号程度のハリスでも難なく食ってくることが多いです。

フカセ釣りなどでは、1.5号のハリスを使用するグレでさえ5号のハリスで釣れることがあります。

針はケン付真鯛の12号です。

ケンがついているとオキアミがずれる心配が少なくなります。

オキアミからずれて針が刺さっている状態では、いくら夜とはいえ、オキアミそのもののシルエットが変わり釣れる可能性は低くなります。

見えずらい夜こそ餌ずれに対する不安のない針を使いたいものです。

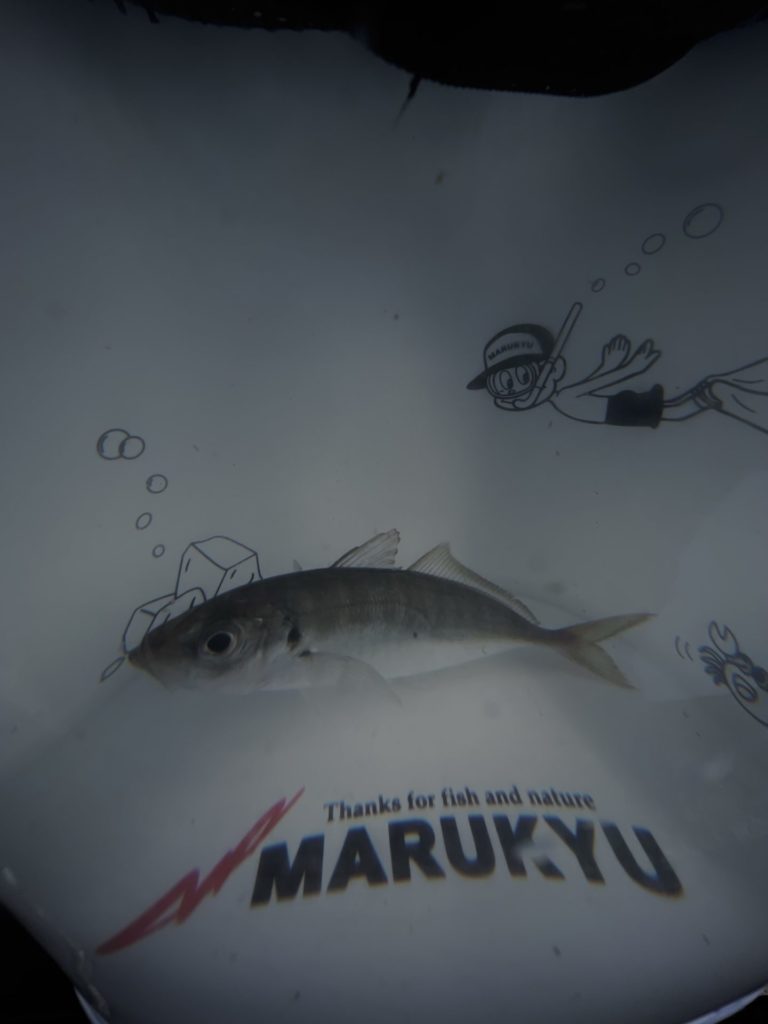

アジの夜のカゴ釣り

アジのカゴ釣りでは、仕掛けはハリスの短いものを推奨します。

例えば遠投カゴ ショートなどです。

アジの釣りでは、ハリスをふわふわと水中で漂わせることはさほど重要ではありません。

コマセの入ったカゴ近くまで突っ込んでくることが多いのでコマセに近いところに仕掛けがあったほうがヒット率は高まります。

仕掛けは短くすることで、仕掛けが絡みにくくなることもメリットになります。

夜見えずらい中で、仕掛けが絡まってしまうと解くのも大変ですし回遊してきたアジの時合い逃してしまうかもしれません。

夜釣りで釣果を伸ばすコツとしては、コマセに反射する鉱物を含む集魚剤を加えるとよいでしょう。

おすすめなのは、夜釣りパワー白です。

イサキ用の餌ですが、白い煙幕と鉱物のキララがわずかな水中の光を反射し、夜に水中で輝くイルミネーションのような効果を発揮してくれます。

1000円前後ですが、一袋使い切る必要はなく、アミエビの量の1/3を集魚剤にするという使い方でいいでしょう。

ちょっとお高いなという人は、夜中ではアピール力が少し弱い感じもしますが、アジパワーでも代用できます。

アミエビやオキアミだけでも十分釣ることはできますが、そこに集魚剤を併用することで、さらに釣れる可能性が高まります。

今までカゴ釣りに集魚剤を使っていなかったという人は試しに使ってみてはいかがでしょうか。

カゴ釣りにおすすめの餌と必要な量を算出。コマセや練りエサの使い方