泳がせ釣りはアジやイワシなどの小魚を泳がせて、ヒラメや青物を狙う釣りです。

そのため、泳がせる魚の引きでは沈まず、本命の大物がかかった時に沈み込むような大きなウキが必要です。

ここでは泳がせ釣りに最適なウキの号数やおすすめのウキなどをみていきましょう。

目次

泳がせ釣りでウキを使う理由

泳がせ釣りではエレベーター仕掛けのようにウキを使わない釣り方もありますが、泳がせ釣りでウキを使うことで様々なメリットがあります。

浅いタナを攻めやすい

青物などが小魚を追う際に海表面付近に小魚を追いやって捕食することがあります。

これは、小魚を浅いタナに追いやることで逃げ場をなくして大きな魚が獲物を捕食しやすくするためです。

泳がせ釣りにおいても表層付近に泳がせることで大きな魚が泳がせている魚を食いやすくなるため、釣れる可能性が高くなります。

ウキを使うことで泳がせるタナを固定することができるので、狙う魚によって泳がせる層を決めることができます。

例えば青物やシーバス狙いでは表層から中層を狙い、ヒラメやロックフィッシュ狙いの時には海底付近を狙うことができます。

広範囲を探れる

泳がせ釣りでウキを使うメリットとしては、水平方向に広く探れるという点もあります。

潮の流れに乗せて沖を攻めることもできますし、足元狙いで岸際を泳がせることもできます。

魚に泳ぐ方向を任せることでより自然に近いアクションが可能になり、仕掛けの違和感をなくすことができます。

泳がせ釣りに最適なウキ

ウキには棒ウキと円錐ウキがありますが、泳がせ釣りには円錐ウキのほうが使いやすいです。

中通しのウキとなっているのでラインが絡むなどのトラブルが少なく、風の影響を受けにくいので安定感があります。

棒ウキを使う場合、遠くに流しながら釣る泳がせ釣りには向いています。

潮に乗せてウキを流していくと円錐ウキでは見えにくくなります。棒ウキであれば海表面にトップが出ていますので遠くからでもウキを見つけやすいです。

どの範囲で活き餌を泳がせるかによってウキを選択するのがよいでしょう。

泳がせ釣りのウキの号数

ウキの号数は泳がせる魚のサイズによって決めます。

イワシや豆アジなどであれば、4号から6号を基準となります。

オモリは2号から3号を使いウキの浮力の号数よりも2号程度小さいオモリを使います。

これは、泳がせている魚の動きによってウキが沈まないようにするためで、本命の大物がかかった時にウキが沈むようにするため、ウキの浮力に余裕を持たせておきましょう。

おすすめの泳がせ釣りのウキ

次におすすめの泳がせ釣りのウキを見ていきましょう。

がまかつ(Gamakatsu) 遠投泳がせのませパーフェクト HO201

イナダやカツオ、カンパチ、ヒラマサ、ブリ、ヒラメ、シーバスなど多彩な魚種を攻めることができる泳がせ釣りのウキ付き仕掛けです。

円錐ウキと棒ウキのいいとこどりをしたウキがついており、遠くからでも見やすい羽根付きでトラブルの少ない中通しのウキとなっています。

浮力のバランスも良く扱いやすい仕掛けとなっています。

堤防からの中型狙いであれば4号、沖堤防や潮の流れのはやい水深のある場所では6号を基準に選ぶとよいでしょう。

クッションゴム付属なので他に準備するものもなく、ルアー竿や投げ釣り竿に結んでも使用できます。

バランスよく泳がせ釣りをするのにもってこいのウキ付き泳がせ仕掛けです。

OWNER(オーナー) セット一発 泳がせのませ仕掛 6-5

オーナーのウキ付き仕掛けも必要な仕掛けがすべて入っています。

内容物としては

ウキ止め糸+シモリ玉+中通しウキ+カラマンピン+ウキゴム+クッション付オモリ+鈎(1.3mハリス付)3本

これ一つで泳がせ釣りをすることができます。

円錐ウキでトラブルの少ないようにできていますので、初心者でも大物狙いの仕掛けとして使うことができます。

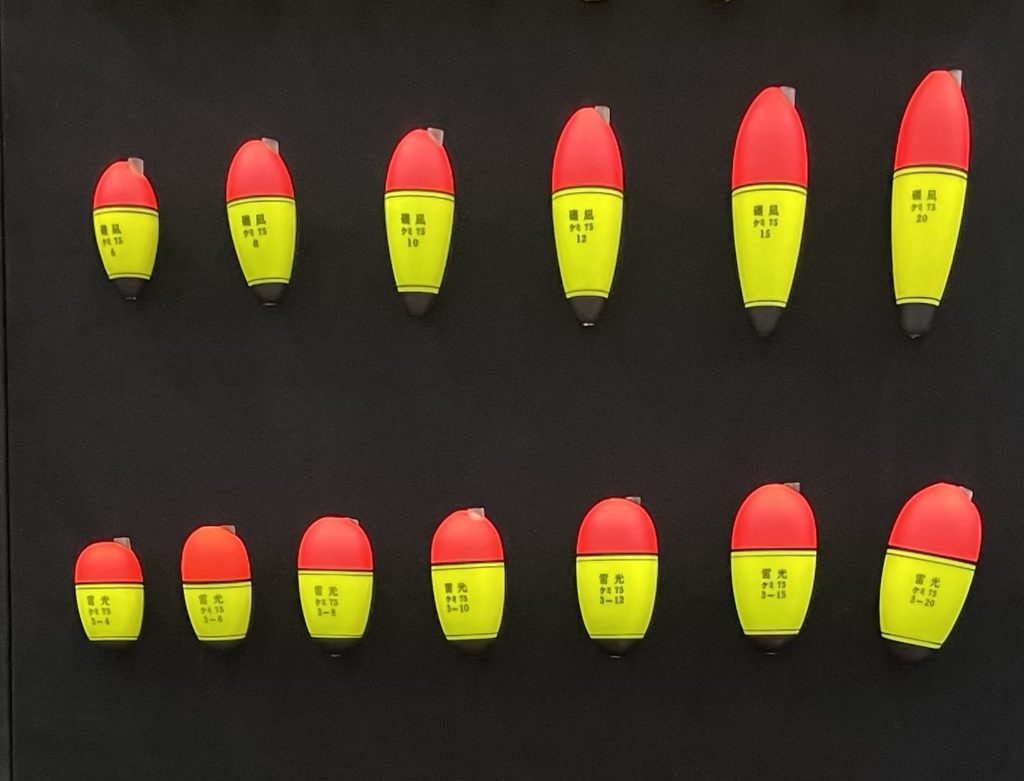

HARIMITSU(ハリミツ) 蛍光フロート

ウキだけ欲しい人や、カゴ釣りなどでもウキを使いたい人におすすめなのはハリミツの蛍光フロートです。

ただただシンプルに壊れにくいウキで、遠くに流しても見やすいベーシックなウキとなっています。

内蔵オモリも付属しているので、キャストした時の飛距離も出すことができます。

別途オモリ調整する必要もないので、シンプルな立ちウキが欲しい人におすすめです。

まとめ

ここでは泳がせ釣りに使えるおすすめのウキや号数などをご紹介してきました。

泳がせ釣りでは、泳がせる活き餌の大きさや種類によって浮力調整していくと泳がせる範囲を広げたり限定したりすることができ、狙ったタナに誘導して大きな魚を狙うことができます。

ここで紹介したウキだけでなく、カゴ釣りのウキやサビキ釣りのウキでも泳がせ釣りはすることができます。

ただし、ライントラブルなどが増える可能性もありますので、釣り場や釣りのレベルに合わせてウキを選択してみてください。

カゴ釣りウキのおすすめと遠投できるウキ紹介。号数や夜釣り用のウキの選び方