ワカサギ釣りは、日本の冬の代表的な趣味の一つです。

その魅力は、誰でも手軽に楽しめることと、小さな魚をたくさん釣る楽しさにあります。

この記事では、ワカサギ釣りにおいて非常に重要な役割を果たす「オモリ」に焦点を当てます。

オモリの重要性や適切なオモリの大きさを選ぶ方法を詳しく解説し、初心者から上級者までがワカサギ釣りをより深く楽しむための知識を提供します。

目次

ワカサギ釣りの基本

ワカサギ釣りには、竿、リール、ライン、エサ、そしてオモリなどが必要です。

基本的には、穴釣りまたはボートからの釣りが一般的です。

オモリはラインの最後に取り付け、エサを適切な深さに保持するために使用されます。

適切なオモリを選ぶことは、ワカサギを効率よく釣るために不可欠です。

オモリの重要性

オモリは、ワカサギの餌と仕掛けを水中の狙ったタナに届け、ワカサギに餌をアピールするための重要な役割を果たします。

そのため、オモリの重さは、水深や風の強さ、流れの状態に応じて変更する必要があります。

ワカサギ釣りのオモリに関する重量については、いくつかのポイントがあります。

一般的なワカサギ釣りでのオモリの重量は、状況に応じて異なりますが、基本的には2号(約7.5g)のオモリが標準的に使用されます。

ドーム船での混雑時など、他の人と絡む心配がある時には、8~12gの重いオモリが推奨されることもあります。

重いオモリの利点として、仕掛けをしっかりと張ることができ、魚を掛ける際のアワセがしやすくなるという点が挙げられます。

特に初心者にとってまずはアタリをとることが重要なので、初めは少し重めからスタートするとよいでしょう。

一方で、重すぎるオモリはオマツリ(糸の絡み)の原因になったり、穂先垂れて小さいアタリがわかりにくくってしまったりします。

軽いオモリの場合、魚にとって違和感が少ないので食いやすいというメリットがありますが、仕掛けが水中で緩んでしまい、アタリが小さくなり、アワセにくくなるデメリットもあります。

その時々の適切なオモリを選ぶことで、エサの動きが自然になり、ワカサギがエサを食べやすくなります。

釣れるワカサギのサイズによっても重さを変えたりします。

例えば5㎝前後で5g 7㎝前後で7g これぐらいを基準に、魚のサイズ㎝を重量gにするとよいでしょう。

おすすめのワカサギ用オモリ

いいオモリを選ぶのであれば、こちらがおすすめです。

ダイワ(DAIWA) シンカークリスティアワカサギシンカーTG2

この高感度・高比重のタングステン製ワカサギ専用シンカーは、落下時や回収時に水中抵抗が少ない円柱形状を採用しており、スイベルタイプで仕掛けのヨレが少ないです。

ダイワオリジナルのロングハリス止めは、絡み防止パイプとの接地摩擦面が大きく、細ハリスの通しやすさも特徴です。夜光と朱の2色があり、夜光カラーは集魚効果があり、朱カラーはステルス性に優れています。

入数は1gから10gまで多様で、0.2号フロロハリスに対応しています。

価格の安いものであれば、

カツイチ(KATSUICHI) ストライクシンカー 5g

このシンカーは価格も手頃で、スレンダー形状による急直落下が特徴です。

水深のあるボート釣りやドーム船での釣りに最適で、群れに対して連続的なアプローチが期待できます。

また、湖流の影響を受けにくく、糸絡みや根掛かりなどのトラブルも回避しやすいです。

持ちやすさも特長で、のべ竿の釣りにも実用的です。スリムかつロングな形状でタナを直撃しやすく、高比重の鉛素材を採用しているため、安定した使用感が得られます。

また、下鈎をセットできるハリス止めも付いており、使い勝手が良い点も魅力です。

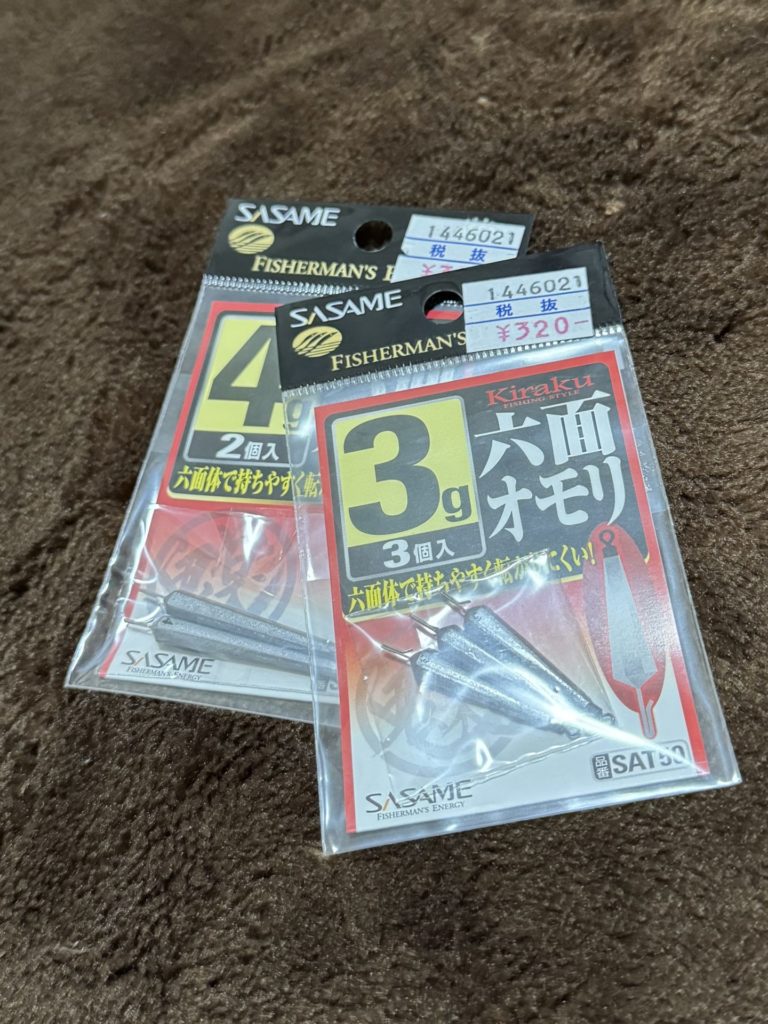

ささめ針(SASAME) TG001 鬼楽六面タングステンシンカー

オモリが転がるのが嫌な人は、六角シンカーもおすすめです。

鬼楽六面タングステンシンカー(六面おもり)は、タングステン素材を使用しており、スムーズな沈下と巻き上げを実現しています。

このシンカーは転がりにくい設計が特徴で、釣りの際に安定した操作性となっています。

また、高い感度と素早い沈下速度を持ち合わせており、無難ですが、使えるシンカーとなっています。

オモリの大きさの選び方

オモリの大きさは、釣りの状況によって異なります。

浅い水域や風が弱い場合は小さなオモリを、深い水域や風が強い場合は大きなオモリを選ぶのが一般的です。

また、流れの強い場所では重めのオモリが有効です。オモリの大きさを調整することで、エサの動きをコントロールしやすくなります。

オモリ選びの実践的アドバイス

初心者は、まず標準的なオモリから始めて、釣りの状況に応じて少しずつ大きさを変えてみることがおすすめです。

上級者は、微妙な水流や風の変化に合わせて、より細かいオモリの調整を行うことで、さらに効率的な釣りが可能になります。

まとめとアドバイス

ワカサギ釣りの状況に応じて、オモリの重さを適切に選ぶことが釣果に大きく影響します。

例えば、水深が浅い場所や風が少ない場合には、軽いオモリを選ぶと良いでしょう。

逆に深い水域や風が強い場合には、重いオモリが適しています。

また、オモリの形状や素材による違いも考慮すると良いでしょう。棒状のオモリは魚群探知機に映りやすく、タングステン製のオモリは体積が小さいので水の抵抗が少なく、早く沈みやすい特徴があります。

これらの情報を参考に、自身の釣り状況に合わせたオモリを選ぶことで、ワカサギ釣りの楽しみ方が広がるでしょう。