ワカサギ用のベイトボックスに使える製品がたくさん出ていますので、ワカサギの餌箱として使いやすいものを厳選してみました。

たかが餌箱ですが、されど餌箱といえるほど、機能的な餌箱もありますので、参考していただければと思います。

ダイワ製ベイトボックス

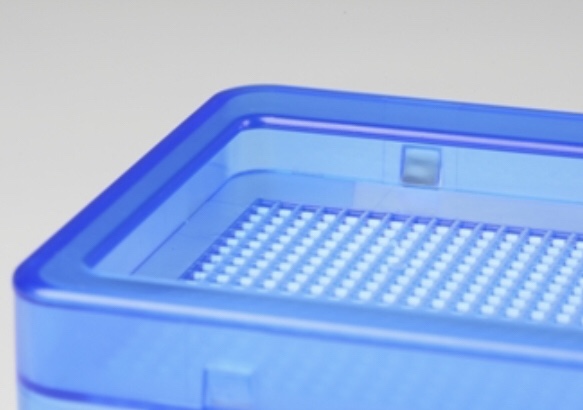

代表的なものはダイワのサシ返し機能付きのメッシュトレーがセットになったベイトボックスでしょう。

サシが脱走しないように返しがついており大量のサシを入れておいても安心です。

さらに不要なおがくずを振り落とせるメッシュがついているため、サシの取り扱いが非常に楽になります。

メッシュを裏返して使うこともできるため、アサリやオキアミを入れて水を切ることもできます。

旨〆ソルトなどを振りかけて水分を取りながらエサ持ちを高めることにも有効です。

サイズは (外寸)138×77×31 (内寸)130×64×26

ツインベイトボックス

プロックスから発売されているツインタイプのベイトボックスです。個人的にはかなりおすすめのアイテムになります。

虫エサを分けて収納できるツインタイプのエサ箱でダイワのものと同様にメッシュトレーを採用しています。

きちんとトレーに返しがついているため、サシが逃げ出さない作りになっています。

こちらもトレーを反転させることで、アサリやオキアミを入れて水切りができます。ワカサギだけでなく様々な釣りに使用可能です。

個人的には、紅サシを白サシは分けて入れたいのでこちらのツインベイトボックスのほうがダイワのベイトボックスより優秀だなと感じます。

しかし、ボックス自体がいかにもメイホウのクリアケースを使っていますといった感じがあるため、デザインならダイワ、利便性ならこちらのツインベイトボックスがいいのではないかと思います。

フィッシング ショー大阪にも展示してありました。

メーカーさんいわく、売れ行きが好調だそうです。面白いアイテムは必然的に売れていくのですね。

桐エサ箱

ナカジマ 桐エサ箱です。ロングセラーな定番エサ箱はサシだけでなく、様々な活き餌に対応しています。

桐製であるため、保温性に優れており、急な温度変化にも対応します。活き餌を弱らせないようにするなら桐箱でしょう。

桐素材というのは、木材の中でももっとも軽量で、湿気を通しにくいため、割れや狂いが少ない材木です。

そのため一般の家庭の中では、桐ダンスや桐箱のように大切なものを収納する箱の素材として使われています。

ワカサギ用であればSサイズでいいかと思います。

ヒノキエサ箱

サンナーのヒノキでできたエサ箱です。

こちらも、丈夫なつくりでありながら湿気や温度変化に強いエサ箱です。

ほのかにヒノキの香りがするため、自然な香りがお好みの方にはおすすめのエサ箱です。

まとめ

ワカサギのエサ箱にもここで紹介した以外にも様々な素材や形状があります。

釣具店で実物を見て、自分にあったエサ箱を選んでみてください。

釣りの便利グッズを100均で探す。ダイソー、セリアのおすすめ釣り用品紹介!