チヌ釣りにおいて少しステップアップして全誘導でチヌを狙う方法と付けエサとして欠かせない練りエサを使用した釣り方をご紹介します。

練りエサは非常に優れた餌であり、チヌ釣りにおいてはなくてはならない餌と言ってもいいのではないでしょうか。

目次

練りエサとはどんなエサ!?

一般に練りエサと言うのは、生のオキアミや魚の切り身のような固形の物ではなく、粘土のように練り込んで使うことができる人工エサのことを指します。

人工物であるため、味や色味は様々でアミエビや魚粉などが含まれています。

元々は、生ミックという粒状練りエサ製品が昭和45年に発売され、これが練りエサの元祖とも呼ばれているようです。

練りエサはチヌだけでなく、鯉釣りや海上釣り堀でも使われており、今や欠かせないエサとなりました。

自作する人も多く、アミエビと小麦粉を混ぜ合わせたものや魚のすり身と蒸した芋を混ぜ合わせて自作練りエサを作る人もいるようです。

最大のメリットは?

練りエサを使うことによるメリットは、エサ持ちです。

エサ取りに強く、遠投しても針にしっかりとエサがついているため、安心できます。

狙いの棚にたどり着く前にオキアミだとエサ取りに取られてしまうこともありますし、練りエサの適度な比重は底に馴染むのが早く、素早い手返しが可能になります。

さらに練りエサは大型のチヌが釣れやすい傾向にあります。

マルキユーやシマノのチヌ釣りの大会などでは、重量を競うため、より大きなチヌを狙うのに練りエサは最適だと言えるでしょう。

練りエサが効く場所

どのような場所で効果的かというと基本的にはどこでも通用します。

今まで練りエサを食べたことのない魚にも効果があるようです。

韓国や離島に練りエサを持って行ったところ、そこでは販売されいてない練りエサでもチヌを釣ることができました。

日本国内でも普段から練りエサをチヌが食べなれているということは、そうはないことだと思います。

普段食べないエサである練りエサで釣れるのはそれだけ練りエサがチヌにとって美味しいエサなのでしょう。

最も練りエサの効果が表れるのは養殖の生け簀周りです。

普段養殖されている魚に与えられるペレットを食べなれているチヌにとっては練りエサは普段のエサを変わりありません。

練りエサの効果が低い場所

一方で練りエサの効果があまり見られなかったのが、海水温の低い東北地方です。

海水温の低い地域では練りエサよりもオキアミのほうがアタリ数も多くなりました。

エサ取りも少ないために、冬場や海水温の低い地域ではオキアミのほうが優れているかと思います。

練りエサの使い方

練りエサを使う上で最も大切なテクニックになります。

市販の練りエサを袋から出してただ餌付けするのではもったいない使い方です。色やサイズ、固さにもこだわってみましょう。

おすすめの練りエサ

まずは、これさえ持っておけば大丈夫と言えるほど、釣果が上がっているのが喰い渋りイエローです。冷凍品のため若干の扱いづらさはありますが、練りエサの中では最も使われているエサです。

次にお勧めなのが、高集魚レッドです。赤い色と集魚成分がチヌを惹きつけます。

チヌだけでなくエサ取りも寄ってしまう難点はありますが、黄色の喰い渋りイエローとミックスして使うとマーブル色の目先を変えた視覚アピールにもなります。

サナギ系に強いエサは荒食いブラウンです。

それぞれを少しずつ使って、練り合わせて組み合わせたり、カラーローテーションしたりしていきます。

練りエサの調整方法

練りエサはただ袋から出して使うだけではもったいない使い方です。様々な調整をして魚の好む練りエサに仕上げていきましょう。

硬さ

チヌはエサの硬さによっても釣果が変わってきます。チヌはしっかりとした歯を持っており、甲殻類や貝殻なども噛み砕くことはできますが、針がかりしやすいのは、やはり柔らかいエサになります。

低水温期でも練りエサを柔らかくすれば食ってくることも多いです。

練りエサは温度によって硬さが変わるため少し温めてから、水を加えて練り直すと軟かくコシのある練りエサを作ることができます。

逆に夏場などでだれてしまった場合は、クーラーボックスに入れて置くと硬さが戻ってきます。

大きさ

練りエサの大きさは、狙う魚のサイズによって変わります。

もちろん大きいほうが魚は気づきやすいため、アピール度は高くなります。

遠投して飛距離を出したい場合は空気抵抗を少なくするため小さく丸めます。

目安として直径1㎝前後、大きくつける場合は1.5㎝から2㎝が好ましいサイズとなります。

形状

基本形状は涙型、ティアドロップ型で針のチモトの部分をしっかりと押さえます。

落下を早くしたいときには丸型に、ゆっくりと落としてアピールしたいときには平たく潰した形状が最適です。

色使い

練りエサは色も自在に変えることができる点でかなりアピール力が高くなっていると言えるでしょう。

やはり喰い渋りイエローのような黄色は海中ではよく目立ちます。

しかし、目立てば良いというわけではなく、荒食いブラウンのようによりナチュラルな色がチヌに効く場合もあります。

二つの練りエサを混ぜ合わせてミックス練りエサにしてもいいですし、食紅などで色を付けるのも有効です。

全誘導練りエサ用のタックル紹介

竿

シマノ 鱗海スペシャルアートレータ 0.6号

リール

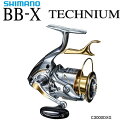

BB-Xテクニウム C3000 XG

道糸

リミテッドプロPEG5 0.8号

ウキ

大知ウキL00

ハリス

フロロ1.2号 5m

針

掛かりすぎチヌ 2号

練りエサに対応した配合エサ

練りエサをメインに組み立てる場合の配合エサは、爆寄せチヌがメインになります。

理由としては集魚力に優れているのはいうまでもなく、麦やペレットなどの目立つ粒感のあるエサが上からふってきて底に散らばることで、それを口にした魚がペレットなどは安心して食べることができると思わせることができるからです。

次に使うのはチヌパワー激重です。

チヌパワー激重を使うのは、底にエサをためてポイントを形成するためです。水深が5mほどであれば不要ですが、深場や遠投を必要とする際にはチヌパワー激重の重さと粘りが役に立ちます。

チヌの集魚剤のおすすめランキング3選。単品で釣るためのマキエ選別

チヌが釣れる時期を季節に紹介。水温によって変える釣り方を解説します