紀州釣り・ウキダンゴ釣りにおいて何を配合すればいいか迷っている人も多いかと思います。

ここでは一番釣れた実績のある最強の配合レシピをご紹介します。

ヌカだけでは集魚成分が弱い

ダンゴ釣りにおいて欠かせないヌカですが、ヌカ自体は煙幕を形成し魚を寄せる効果があるものの、魚が好んで捕食する餌というわけではありません。

最強の配合を求めるの出れば、市販の集魚剤が最も効果的で結果、釣れるエサにつながります。

最強の配合レシピはこれ

手っ取り早く釣れる紀州ダンゴの配合をご紹介すると以下のようになります。

ダンゴエサのレシピ

ウキダンゴX 1袋 + 細引きさなぎ 200~300cc + アミエビとオキアミ 400cc

となります。

この配合レシピの最大の特徴は、集魚力が優れており、遠くからチヌを寄せアタリ数が増えることにあります。

つづいては、各製品の効果や加える意味を詳しくみていきましょう。

ダンゴ餌の中心となっているのがマルキユーのウキダンゴXという配合エサです。

ウキダンゴXは、握りやすく水中で綺麗に崩壊してくれる初心者でもウキダンゴ釣りを簡単にしてくれるダンゴ餌です。

麦やコーンなどのチヌの好む成分が配合してあり、ベース餌はこれだけで十分です。

魚の魚影の濃い場所であれば、他にエサを加えずに釣りが成立します。

ただし、ここでは最強のダンゴ餌にするために、さらに集魚効果を増幅させるためにサナギを加えます。

もともとウキダンゴXにはサナギが含まれていますが、さらに追加で加えることで集魚力があがります。

サナギを加えるメリットは?

サナギを加える一番の効果は、サナギのにおいによって魚を引き付けるということです。

また、サナギ自体に油分を多く含むので握ったダンゴが海底で割れやすくなります。

サナギを加える量を調整することで、ダンゴの割れ速度を変えることができます。

荒びきのサナギだと粒が大きくダンゴが空中崩壊しやすくなるので、ダンゴ釣りで使用する場合は細びきさなぎを使うことをおすすめします。

もしくは、あんことして冷凍餌の激荒を入れるのもいいでしょう。

激荒の場合はさらに粒が大きいので、ダンゴのベースに混ぜ合わせるのではなく、激荒をダンゴで包み込んで寄せ餌として投入するのがいいでしょう。

アミエビとオキアミは万能集魚剤

最後にアミエビとオキアミを加えます。

アミエビは動物性のエビでオキアミは動物性のプランクトンの一種です。

アミエビは100cc〜200ccほど加えます。オキアミも同様です。

できるだけ水を切った状態で加えて、後で水分調整したほうがダンゴが作りやすいかと思います。

この二つはサビキ釣りやフカセ釣りなどで使われ、海釣りでは最強の集魚剤です。

しかし、紀州釣り・ダンゴ釣りでたくさん加えてしまうと水分量が多くダンゴのまとまりが強くなりすぎる可能性があります。

また、オキアミはそれ自体が大きいので、つぶさずにダンゴを作るとダンゴが途中で割れる原因にもなります。

ダンゴ餌に加える際は、両手ですり合わせて、すり潰すようにして細かく砕きながら加えるようにしましょう。

80ccほど少量の海水を加えて、ダマになっている部分がなるべくなくなるように指先で砕きながらかき混ぜて完成です。

後は実釣での握り加減に応じて、さらに水分を加えたり、サナギを加えたりして、割れ速度をコントロールしていきます。

最強のダンゴ餌

もともと集魚性能が高いダンゴのベース餌のウキダンゴXに加えてサナギのニオイでさらに集魚力を高めて、アミエビとオキアミの高タンパクなエサでチヌがさらに集まります。

サナギを加える量やアミエビやオキアミを加える量を調整し、ダンゴの崩壊速度をコントロールすれば、最強のダンゴ餌の完成です。

ダンゴを早く割りたいときには、サナギを加えて、しっかりと持たせたいときにはアミエビを加えます。

アミエビは冷凍品のため時間が経つと黒く変色し、においも臭くなってしまいます。

そこで常温保存可能なアミ姫をうまく使い加えるアミエビの量を調整するとよいでしょう。

アミ姫について詳しくは以下の記事をご参照ください。

アミ姫は釣れない?使用期限や保存方法などプロが徹底説明。釣れる裏技紹介

アミ姫には増粘剤も含まれているため、ダンゴの割れ速度を遅くするのにも最適です。

加えすぎると、なかなか割れない万年ダンゴになってしまいますので、少しずつ様子を見ながら混ぜあわせるようにしましょう。

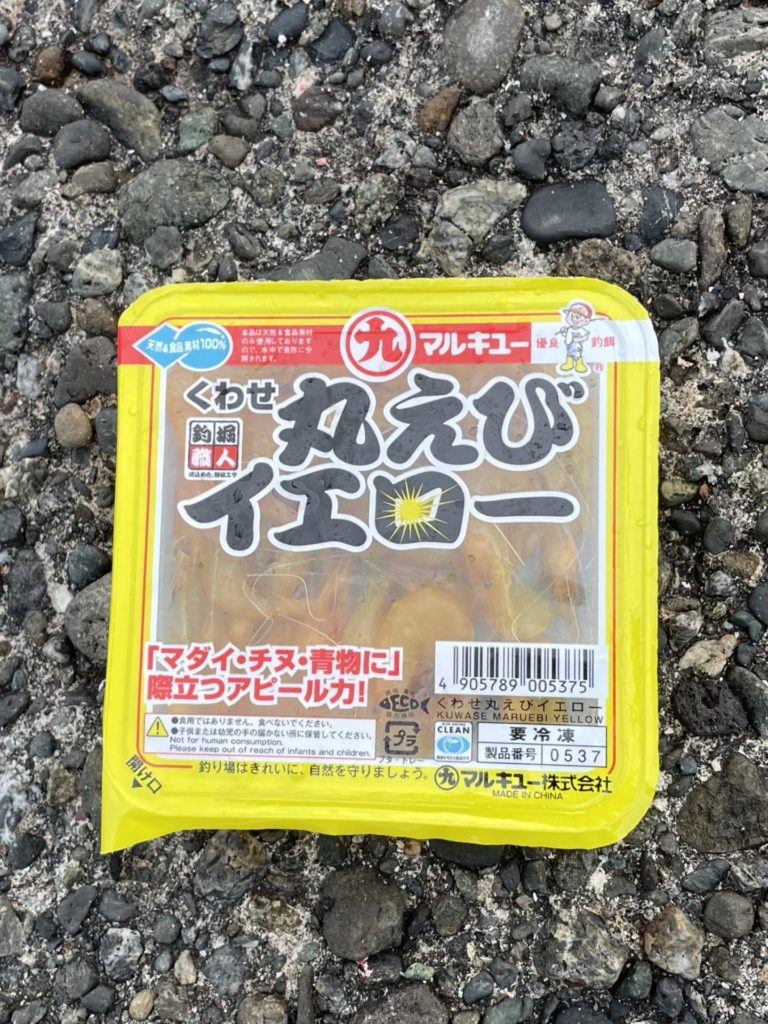

ダンゴが決まれば、あとは付けエサ(クワセ餌)を選びます。

最強のダンゴにするためには、中身の餌も重要です。

コンビニのおにぎりもおいしいお米で作ればいいというわけではありません。

鮭や梅、シーチキンなど中身の具材にもこだわることでおいしいおにぎりが完成します。

紀州釣り・ダンゴ釣りのダンゴにおいても同様に、中身の付けエサ(クワセ餌)にもこだわりたいものです。

付けエサは複数準備する

付けエサをオキアミだけにしていては、チヌの興味を引き付けることはできません。

オキアミだけでなく、サナギやコーン、練りエサなどを使うことで、釣れる可能性は高まります。

また複数の餌を準備しておくことで、その日の当たりパターンが分かります。

釣り場においても得意不得意とする餌の種類が変わります。

私の場合は練り餌とオキアミを中心に色違いで使うことが多いです。

例えばフグやエサ取りが多い地域ではオキアミではエサが持ちません。

サナギや練りエサが有効になります。

食いが渋ければ、食いやすいむきエビなども有効になります。

餌の種類だけでなく、餌の色も釣果に影響します。

濁りの強い場所や目立たせたいときには、黄色や白っぽいエサがおすすめです。

エサ取りが多い時には、目立つとエサ取りの餌食になるので、ブラウンや黒系の暗いエサがおすすめです。

釣り場の状況やエサ取りの有無などに応じて適切な付けエサを選定してみてください。

状況に合う餌が見つかれば、最強のダンゴ餌が完成することでしょう。

チヌ(黒鯛)をサナギで釣る方法と餌のつけ方や時期。さなぎミンチの効果