サビキ釣りは、たくさんの魚を一度に釣ることができ、鈴なりのアジやイワシに目を引かれることもあるかと思います。

しかし、初心者にとっては難易度が高く感じることもあるでしょう。特に、期待したほど釣果が上がらないときは、どうすればよいのか困ってしまいます。

そんな時に試すべき対策と、釣れる人と釣れない人は何が違うのかということを解説していきたいと思います。

目次

釣れる人と釣れない人の4つの違いと対策

釣れる人釣れない人は大きく分けて以下の4つの違いが大きく影響していると考えられます。

1,釣り座の選び方:

釣り座の位置は釣果に大きく影響します。魚の出入りや潮の流れは地形によって変わるので、釣果は釣り座による影響が大きい可能性があります。

2,棚の調整:

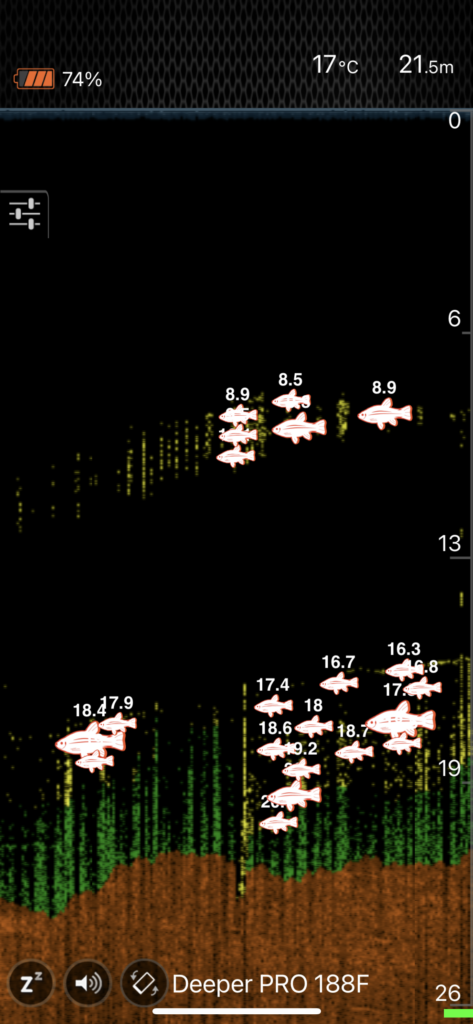

魚は水深によって泳ぐ水深が異なるので、サビキ籠のある位置や仕掛けの水深を調整することで、魚のいる場所を見つけることができます。

3,仕掛けの投入位置:

同じ場所に仕掛けを落とすだけではなく、仕掛けの投入位置を変えることで、思いもよらぬ釣果に恵まれることがあります。

4,針のサイズ調整:

魚の種類やサイズ、活動パターンに合わせて針のサイズを調整することで、魚が釣れるようになることがあります。

ここからはこの4つの違いについてさらに詳しくみていきましょう。

釣り座を変えてみる:一番簡単で即効性がある

いつもと同じ場所で釣りをしていても魚が釣れないとき、その場所を変えてみることもいいでしょう。

新たな釣り座を試すことで、それまで見落としていた可能性がある魚の動きや、潮の流れなどを発見できるかもしれません。

また、風向きや日照条件、地形の違いによって、魚の行動パターンが変わることもあります。

堤防でも先端だけが常に釣れるわけではありません。アジやイワシなど回遊している魚は、定期的に堤防周りをぐるぐると回ってきますので、思い切って場所を変えるのもいいでしょう。

場所を変えるといっても、混雑している釣り場や、お気に入りのポイントに入ればなかなかそこから移動しようという気持ちにもなれないものです。

そこで次に、同じ場所でどのように対策していけばいいかを見ていきましょう。

棚の変更:さらに深い場所を探ってみる。

釣り場で魚が釣れないとき、おすすめの試すべきことは「棚」の変更です。

「棚」とは、釣り針のついた仕掛けがどの程度の深さにあるのかという水深のことを指します。

魚は水深によって留まる場所や遊泳層が変わるため、仕掛けを入れる水深を変えることで、魚が居る場所を探り出すことが可能となります。

基本的には底付近を狙いますが、必ずしも底が釣れるわけではありあません。

釣り場に応じて適切な棚を見つけることが釣果アップにつながります。

具体的には、一定の時間(例えば15分間)同じ棚で釣りをしても魚が釣れない場合、水深を変えてみましょう。

浅い棚から始めて魚が釣れなければ、次に深い棚に挑戦してみてください。その逆に深場から浅場にかけて狙ってみるのもいいでしょう。これにより、その日の魚の遊泳層を探ることができます。

仕掛けの投入位置の見直し:遠投が有効なことも

もし、同じ場所に仕掛けを投入しても魚が釣れない場合、仕掛けの投入位置を変えてみるのもいいでしょう。

サビキ釣りの場合そのまま遠投すると、コマセとサビキの仕掛けが同調せず、逆に釣れなくなってしまうので、サビキ用のウキを付けて遠投すると沖の魚も狙うことができます。

サビキとウキはセットの市販の仕掛けがありますので、それを使うのもいいでしょう。

ささめ針(SASAME) S-553 ウルトラ簡単飛ばしサビキ(上カゴ式) 堤防仕掛

また、少し遠くに仕掛けを投入するだけでなく、左右に投入位置を変えてみるのも効果的です。

潮の流れに合わせて投入位置を変えるという方法もあります。潮の流れの上流にキャストして、潮に乗せて仕掛けを流します。

これにより、潮の流れに乗って移動する魚に対してサビキの仕掛けを違和感なくあわせることができます。

その次の対策としては、仕掛けを変えることをおすすめします。

針のサイズを小さくする:違和感なく魚にアプローチする

釣り人にとって、大きな針で大きな魚を釣りたいという気持ちはよく理解できます。

大きな針に大きなエビを付ければ釣れそうな気もしますが、サビキ釣りでは逆効果です。

魚の口の大きさや、食いつきの状態によって適切な針のサイズは変わります。

基本的には小さい針の方が魚が食いつきやすく、その結果よく釣れる針になります。

対象魚に対してあまりにも針が小さいと糸切れやすっぽ抜けの原因にもなりますが、サビキ釣りであれば3号から4号ぐらいの小さい針を使ってみるとちょうどいい場合が多いです。

やや高いですが、実績があるサビキ針が小鯵専科のリアルアミエビです。リアルなアミエビを模倣しているだけあってヒット率高めのサビキ仕掛けです。

まずはそのぐらいの号数の針を使ってみて、回遊してくるアジなどのサイズが20㎝を超えてきたときには、5号、6号と大きくしてみるのもいいかと思います。

まとめ:対策は試行錯誤

ここではサビキ釣りで釣れないときの対策を見てきました。

釣れている人は場所のおかげと思われるかもしれませんが、実際には釣りのうまい人というのは、状況判断に優れている人で、魚の回遊や仕掛けなどの細かいところを試行錯誤して調整し、魚にあわせているものです。

これはサビキ釣りだけでなく、フカセ釣りでウキの号数を変えたり、ルアー釣りでカラーを変えたりするのと同じで、釣りの技術を磨くことでその場で様々な対応ができるようになり、結果的に釣果を伸ばすことができるようになります。

釣れる人になるためにも、様々な技術を身に着けて釣りを楽しんでみてはいかがでしょうか。

サビキウキ釣りの仕掛けとおすすめの号数紹介。時期問わず最強の釣り方とは