近年しなやかで比重のあるPEラインが数多く発売されるようになり、フカセ釣りでもPEラインを使用している人が増えてきているように感じます。

しかし、まだまだフカセ釣りはナイロンラインのほうが主流でPEラインは難しい釣りであると考えていらっしゃる方も多いかと思います。

ここではPEラインの最適な使い方や太さの選び方、組み合わせるリーダーなどについて見ていきましょう。

目次

PEラインに最適なフカセ釣り

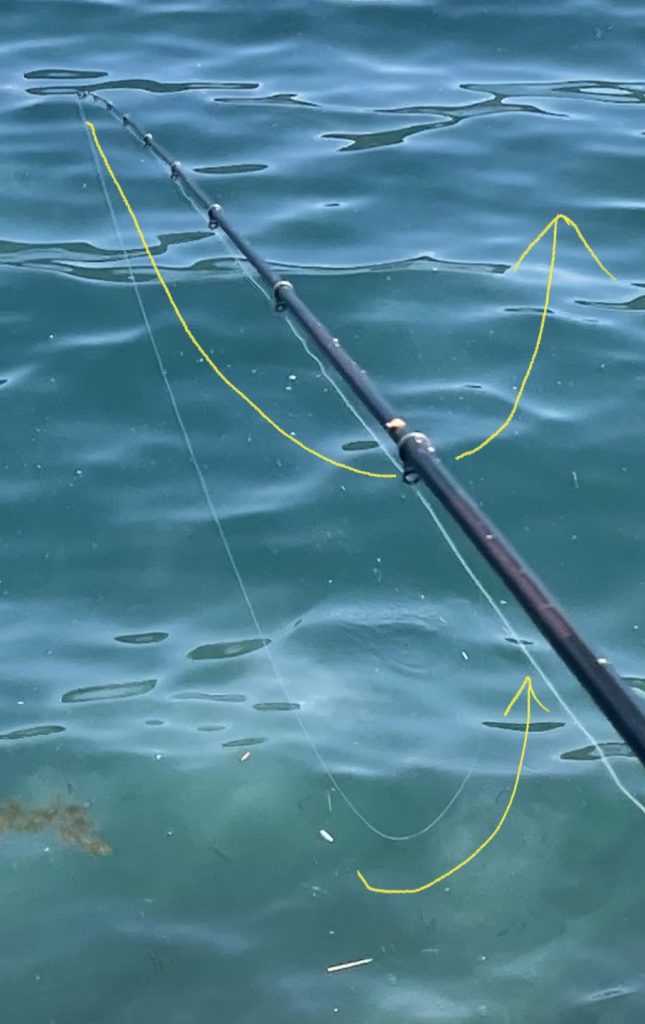

フカセ釣りにおいてはPEラインは竿先や糸の動きでアタリをとる全誘導の釣り、沈め釣りに最適なラインです。

PEラインの特徴には以下のようなものがあります。

PEラインの特徴

ナイロンラインに比べて

・細い

・直線に強い

・伸びがない

という特徴があります。

これにより、オキアミを加えたような小さなアタリやエサ取りのアタリなど繊細なアタリを糸を伝って判断できるようになります。

一方で、根ズレに弱く糸がらみしやすいなどのデメリットもあり、使い方を選ぶ道糸であることがわかります。

そのため、例えば棒ウキを使った釣りなどではウキと干渉してスイベルにラインが絡まったり、軽いPEラインでは風にあおられてウキが通したい軌道からずれてしまったりすることがあります。

全誘導の釣りであれば、ウキ自体を水中に沈めて釣りができるのでこういったトラブルを避けながらPEラインのメリットだけを活かすことができるのです。

半誘導のフカセ釣りでPEラインを使用する場合

半誘導のフカセ釣り、すなわち、ウキ止めでウキの可動域を決めてしまう釣りにPEラインを使用する場合というのは、遠投したいときです。

40m以上先の沈み根や潮目を狙いたい場合などフカセ釣りでの遠投能力というのは強力な武器になります。

今まで人に攻められていなかったポイントをPEラインを使うことで狙うことが可能になります。

PEラインを使えば、ナイロンラインよりも細いラインを使うことでき遠投が可能になります。

通常1.75号から2号のナイロンラインを使用している人は、0.6号から0.8号程度のPEラインを使用できます。

私が使用しているのはシマノ社のリミテッドPEG5

となります。

基本的に内湾や堤防からの釣りであれば少し細く感じますが0.6号でも切れたことはありません。

もちろん貝や岩に擦れれば切れるかと思いますが、細い糸が使えるというのはそれを上回るメリットになります。

沖磯や離島などのグレ釣りには0.8号を使用します。

普段から0.6号を使用していればやや太く感じますが、ナイロンラインと比べると雲泥の差になります。

PEラインを初めて使うのであれば、まずは0.8号から1号の太さのPEラインから使うことをおすすめします。

PEラインの絡み

PEラインは優れているラインとは言え、ガイドやスプールには絡みやすいラインであることもまた事実です。

その原因はPEラインの軽さです。

ライン自体が軽いので、風を受けた際にあおられて穂先に回ってしまったり、たるみが生じてスプールからするりと出てしまったりすることがあります。

フカセ釣りでPEラインを使用する際には、糸のたるみが出ないように少し張り気味にテンションを保っておくことが大切になります。

これにより、糸がらみを防止するだけでなく、穂先にでるアタリも取りやすくなります。

ナイロンラインとPEラインで糸の張り具合を変えて釣りをするようにしてください。

PEラインのフカセ釣りに最適なのは全誘導の釣り

PEラインが最も効果を発揮するのは全誘導のフカセ釣りです。

ウキを沈めて釣る方法で、沈め釣りとも言われています。

ラインの動きや、竿先でアタリをとる釣り方で、繊細なアタリやエサ取りの有無などもわかるようなレベルの高い釣りが可能になります。

エリアトラウトの釣りをされている方であれば、追い食いによるラインのたわみアタリや糸の張る反転アタリなどがわかりやすいかもしれませんが、ウキが沈んだらアタリとして釣りをされてきた人にとっては、アタリが明確に取れないという人もいらっしゃるかと思います。

たわんでいた糸が一気に走りだしたり、竿先をコツコツと小突くようなアタリがでます。

全誘導のフカセ釣りでは、ウキ止めがないので、魚がエサを加えて引っ張った時に抵抗になる部分がほとんどなく、違和感なくエサを口にします。

そのまま他の魚に取られないように走り出したり、反転した結果、竿先やラインに変化としてアタリが現れます。

はじめのうちは、今のもしかしたらアタリかなというような小さな変化でもあわせてみるとよいでしょう。

違和感の感覚がつかめるようになれば、ウキには出ないような小さなアタリをとることができるようになります。

PEラインにリーダーは必要か?

フカセ釣りの場合、魚種によってリーダーを付けるかどうかを決めることをおすすめします。

PEラインは摩擦に弱く、せっかく魚が釣れても岩場などの足元に魚が突っ込んできた場合に擦れて切れる可能性があります。

それを防止するのがリーダーの役割です。

グレ釣りの場合はナイロンリーダーが2ヒロ~3ヒロあってもいいかと思います。ハリスの直結だとグレが手前で暴れることが多く、少しでも伸びのあるナイロンラインを組み合わせることで魚がおとなしくなります。

ナイロンリーダーを使用しない場合は、竿の号数を落としてみるか、胴調子の竿を使ってしっかりと竿でタメて、浮かせて釣ることを心がけましょう。

こういった、伸びのないラインや細いラインを使用するときに、竿の良しあしというのが顕著に表れます。

安い竿では魚が暴れて、ラインブレイクにつながることも多いです。

がま磯グレ競技 など大会で一匹も逃せないというときには、その威力を発揮してくれます。

そこまで釣りにこだわっていないのであれば、ナイロンラインをリーダーに結んでおくことで十分です。

一方でチヌ釣りにおいては、リーダー不要でハリスに直結でかまわないと思います。

理由としては、チヌはそこまで強烈な引きがある魚でもありませんし、まずエサを食わせることに専念し、チヌがエサを齧ったかエサ取りなのかといった、一匹の魚に対して、いかにして食わせるかに重きをおくからです。

グレは群れでいることが多く、連続して釣ることも可能です。

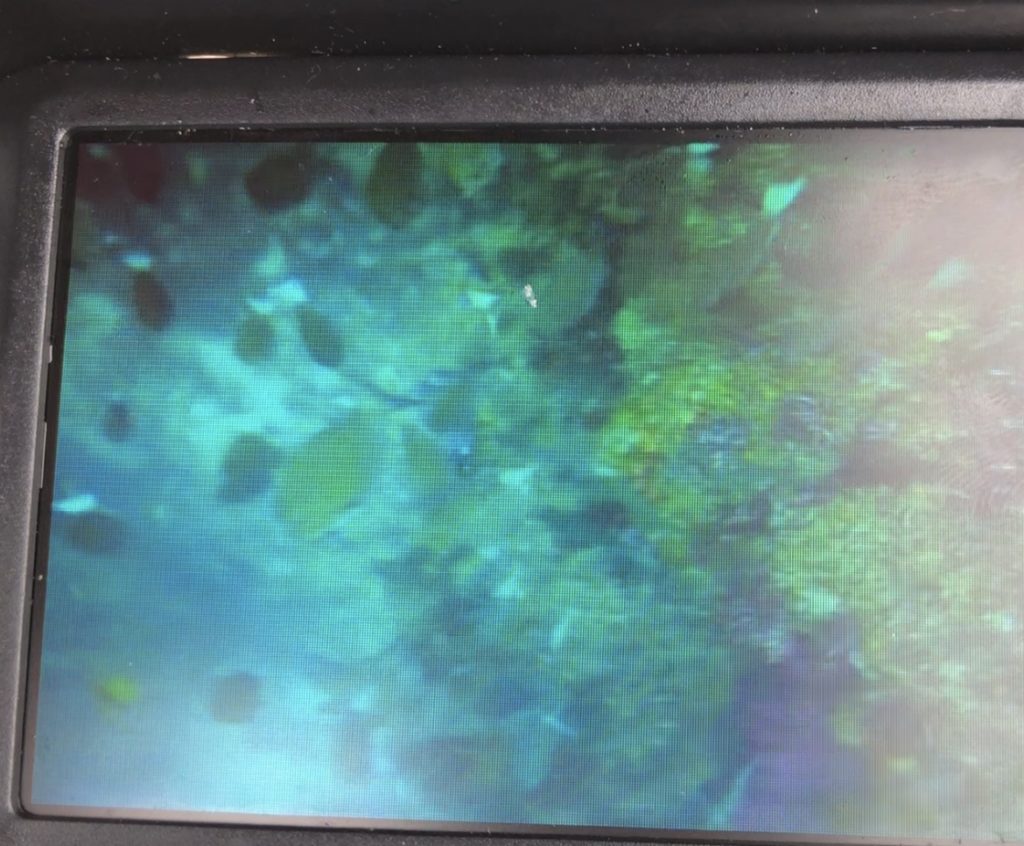

水中カメラで海の中を見ると、こんなにもいたのかというぐらいグレが群れていることが多々あります。

チヌも群れを形成しますが、連続して釣れ続くということはそうそうありません。

水中カメラで見た限りでは、多くても3匹までで、ほとんど単独です。

見えにくいですが、手前に1匹のチヌ、奥に群れのグレがいます。

チヌ釣りでは、わずかなアタリもヒットに持ち込むため、ナイロンリーダーはつけなくてもいいでしょう。

使用した水中カメラ

PEラインはアワセに注意

PEラインはほとんど伸びません。そのため、アワセ切れに注意が必要です。

PEラインとフロロカーボンのハリスを使用した場合、ラインの伸びがほとんどないので結び目や、擦れていた部分などで切れることがあります。

アワセるときには竿の胴に乗せるように、手首から曲げてアワセるようにします。

伸びがないことは逆に言えば少しのアワセでしっかりとしたフッキングをすることができます。

また、アワセがすぐに決まるので針を飲み込まれてしまうことも少なくなり、口元でのハリス切れを軽減することができます。

フカセ釣りにおすすめのライン

フカセ釣りで使用することを前提におすすめのラインを3つ厳選しました。

PEラインは少し値段が高いですが、その分長く利用することもできますので、安物ではなくしっかりとした製品を選ぶことをおすすめします。

リミテッド プロ PEG5 0.8号

・ナイロンの約3倍の強度=細い糸が使えるので潮や波風の影響少なく、本命潮に仕掛けを乗せやすい。

・また抵抗が少ないので軽く投げても仕掛けがよく飛び、コントロール性能も向上。サシエも外れにくい。

・低伸度=伸びが少ないので、小さなアタリも手元に伝わりやすい。また魚に主導権を与えにくく取り込みを有利に展開。

・劣化が少ない=吸水、紫外線による強度劣化が少なく、長く使用できる。

・使いやすいハリとコシ=操作性よくライントラブル少ないハリと直線性。

・サスペンド比重設定(1.2-1.3)=波風の影響を受けにくく使いやすいサスペンド設定ライン。

キザクラ(kizakura) ライン 黒魂PE 150m 0.8

フカセ釣りに最適なPEライン。比重1.3のサスペンドモデル。

イエローカラーで視認性が高く、遠投しても操作性に優れる。

黒魂ウキとの相性も抜群!

ダイワ(DAIWA) PEライン 磯センサーSS+Si

■PE(4本)+PTFEの高比重PEライン

■高比重PEだから風や表層波立ちに強く、水切れがよい

■こだわりの比重はナイロンに限りなく近づけ、扱いやすいように設定

■号数による比重のバラツキが少なく、比重1.10~1.20の範囲にコントロール

■もう一つの強いこだわりはライン全体にハリを持たせたことにより、ガイド絡みしにくい

■細糸を使用できるので軽い仕掛けも遠投ができる

■細糸なので道糸が余計な潮に引っ張られ難く、仕掛が本命潮から外れにくい

■アタリがダイレクトにでる為、早いアワセが可能となり鈎が呑まれにくい

■視認性の良いオレンジカラー、3m毎のエンジカラーマーキング付き

まとめ

ここではPEラインをフカセ釣りで使用するメリットやデメリットをご紹介してきました。

アタリがわかると難しい釣りではなくなり、むしろPEラインを使った釣りから離れられないようになるほど面白い釣り方です。

今まで手にできなかった魚もPEラインを使うことで攻略できるようになるかもしれません。

PEラインの釣りがあなたのお役に立てれば幸いです。

PEラインのフカセ釣りの方法とおすすめ紹介。PEラインを使うメリットとデメリット