フカセ釣りやカゴ釣り、ウキさびき釣りなどウキ止め糸を使う機会は多くあります。

特にこだわりなく釣具店に売ってあるものを使っている方も多いのではないでしょうか。

この記事はこんな方におすすめ

- ウキ止め糸に悩んでいる人

- どのウキ止め糸がおすすめか知りたい人

- PEラインに対応したウキ止め糸が知りたい人

- ウキ止め糸にまでこだわる人

ここでは、おすすめのウキ止め糸と近年よく使用されるPEラインに対応したウキ止めをご紹介します。

目次

おすすめのウキ止め

魚種問わずなんにでも使えるウキ止め糸はこちらです。

とまるウキ止め糸

使用している釣り糸や好みによって使い分けられる3色のカラー展開のウキ止め糸です。

私は、ウキ止め糸にピンク色を使用して、棒ウキなどで棚をとったときの目印にネイビーを使用しています。

厳選されたナイロンウーリー素材に特殊樹脂加工されたウキ止め糸でラインへのダメージを最小限にすることができます。

しっかり止まってくれるので、ズレにくく、棚の変更時にもほつれることなく使えます。

釣研 ウキ止め糸PRO

強く締め込んでも道糸を傷つけにくいウキ止め糸です。道糸に食い込んで固定するのではなくて、道糸全体を包み込むように接触面全体で固定する仕様になっています。

適度な太さとコシがあるので、結び目を作りやすい糸になっており、一旦引き締めると小さなコブになってくれるので、ガイドへの接触が最低限になっています。

端糸をあえて長くとり、もみほぐしてあげると端面が広がり、視野性がアップします。これにより目印としての使用も可能になっています。

染色されていないナチュラルホワイトカラーとなっていますので、素材自体の特性を十分にいかすことができます。

個人的にはウキ止め糸がどこにあるのかを確認するのに白色は少し見えにくい感じがしましたが、遠投する場合や、ウキ止めの動きを注視しないのであれば問題なく使えるでしょう。

フカセ釣りにはSサイズをカゴ釣りや投げサビキ釣りにはMサイズがおすすめです。

ウキ止め糸PRO モバイル

メイホウのパーツケースに入れておけるコンパクトサイズのウキ止め糸です。

上記のものと素材は同じでコンパクトになっています。

2m巻きが2個で4m分のウキ止め糸が入っています。

スプールタイプは5m入りのため、1mほど短くなっていますが、携帯性の便利さを考えれば、こちらもおすすめです。

ウキ止め糸PROモバイルを先に買って、糸がなくなったら、スプールタイプを買ってモバイルに巻き直して使うと便利です。

2個入りのため、ライフジャケットやタックルボックスなど場所を分けておいて置けるのもいいですね。

PEライン対応のウキ止め

最近では、PEラインを使ってフカセ釣りをする人も多くなっているのではないかと思います。

しかし、PEラインはナイロンラインと違い、ウキ止めが滑って棚がズレやすかったりします。

そんなズレを解決してくれるのがスーパーウキ止めです。

スーパーウキ止め ヨーヅリ

通常のウキ止めゴムに比べて、結び目が小さくむずぶことができ、ロッドガイドへの負担も少なくなっています。

がっちり結べてズレにくいのでPEラインでも問題なく使用できます。

・オレンジ

・ピンク

・黄緑

・黄

の4色から選べるので、道糸に合わせて好きなカラーを使うことができます。

もう一つ、カゴ釣りなどでPEラインを使用する場合は、

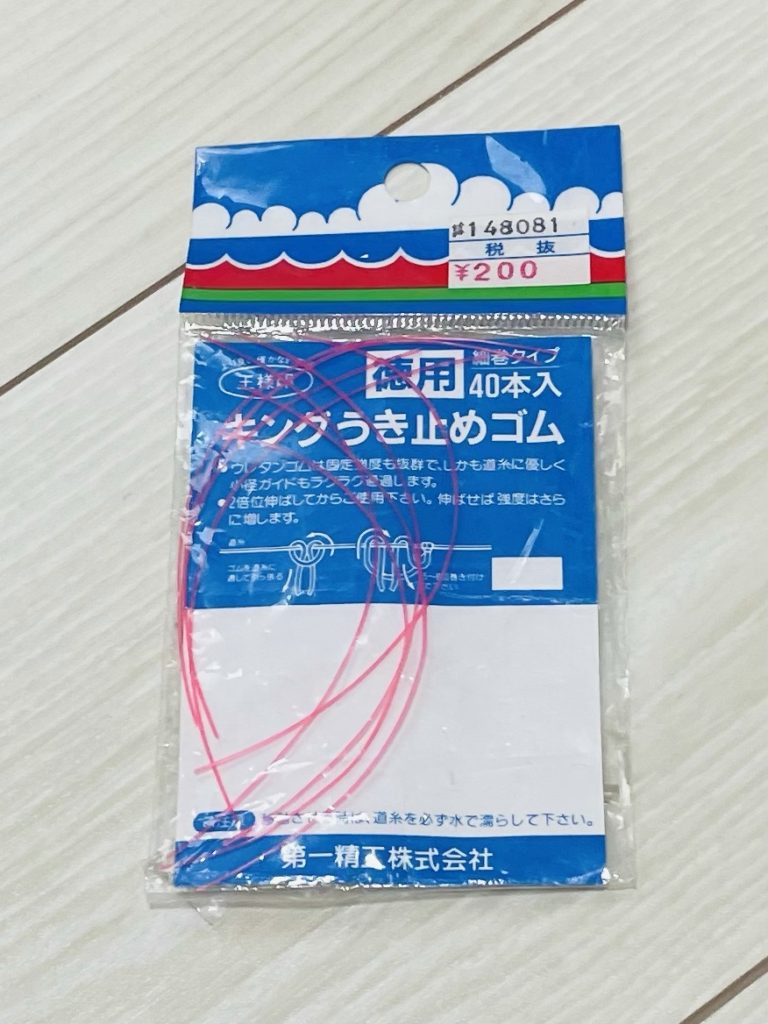

キングウキ止めゴムが使いやすいです。

ガイドの大きさが小さいとウキ止めで止まってしまう可能性もあるのでカゴ釣りなどの比較的ガイドの大きなものはこちらのほうがいいでしょう。

PEラインに結ぶコツ

PEラインにウキ止め糸を使用する際には、PEラインをしっかりと濡らしてから使用します。

締め込む過程で熱を持ってしまうので、濡らさずに摩擦をかけるとラインが痛みやすくなってしまいます。

ウキ止めの締め込みの際は水で濡らしてゆっくりと丁寧に締め込みましょう。そうすれば、ウキ止め糸もズレにくく道糸も傷つきません。

キザクラ ウキ止め糸

キザクラのウキ止め糸は見た目非常にシンプルなスプールに巻かれています。

ブルーとホワイトの2色

太サイズと細サイズの2サイズで

合計4種類を展開しています。

ウキ止め糸はナイロンタイプのため、適度にハリがあって使いやすくなっています。

ヒゲでウキ止めを作るだけでなく、結束方法も様々な方法があります。

PE専用タイプ

PEラインに特化したウキ止め糸でPEラインを傷つけにくく適度なハリのあるウキ止め糸です。

細は2号程度まで太は4号ぐらいの太さが最適です。

使用するラインによってサイズ違いが必要になりますが、ウキ止め糸のガイド抜けは非常によく遠投にも向いています。

まとめ

ウキ止め糸にも様々なものが販売されていることがわかりました。

フカセ釣りなど繊細な釣りの場合は細いウキ止め糸を選び、カゴ釣りなど力のかかる釣りでは、しっかりと止まる太目かゴムタイプのウキ止め糸がおすすめとなります。

使用環境や頻度によっても使い勝手は変わってくるので、ご自身の釣行に合わせて最適なウキ止め糸を見つけてみてください。