ウキの号数には様々なものがあり、どれを選んでいいのか迷ってしまうこともあるかと思います。

ここでは、ウキの号数と浮力の一覧を作成しましたので、水深別の号数の選び方やその浮力について見ていきましょう。

目次

ウキの号数と浮力の関係

ウキの号数とは、ウキの大きさや浮力を表す数字です。

号数が大きいほどウキは大きく、浮力も強くなります。

一般的なウキの号数は1号や2号という大きさですが、フカセ釣りの円錐ウキではガン玉の重さの基準にあわせてB,2Bとなったりします。

ウキの浮力は、釣りの状況や、狙う魚のサイズに応じて適切な号数を選ぶ必要があります。

ウキの号数と浮力の一覧表紹介

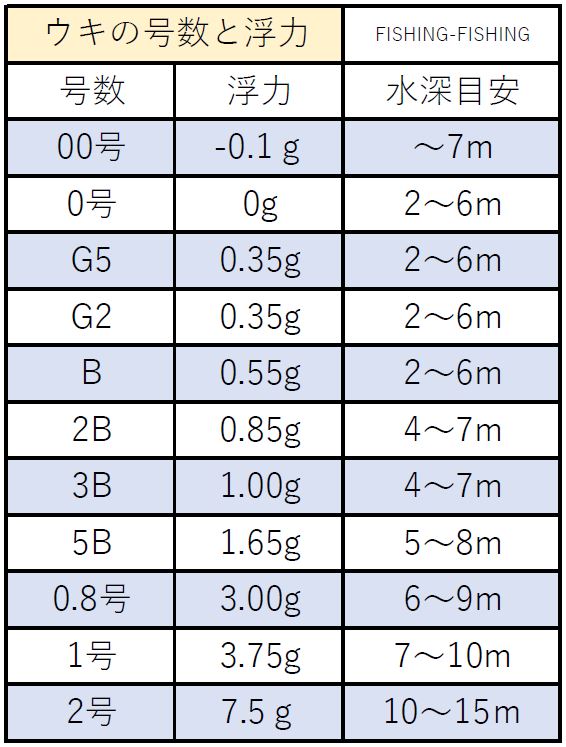

ウキの号数と浮力の関係の一覧表を作成しました。

参考までに使う水深の目安を掲載しています。

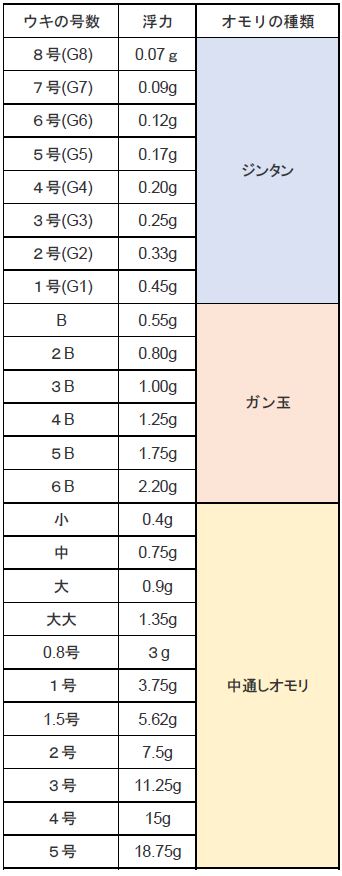

さらに大きなものや電気ウキなどの号数と浮力の関係を一覧表にしました。

それぞれに使いやすいオモリの種類も掲載しています。

浮力=オモリの重さというのが目安になります。

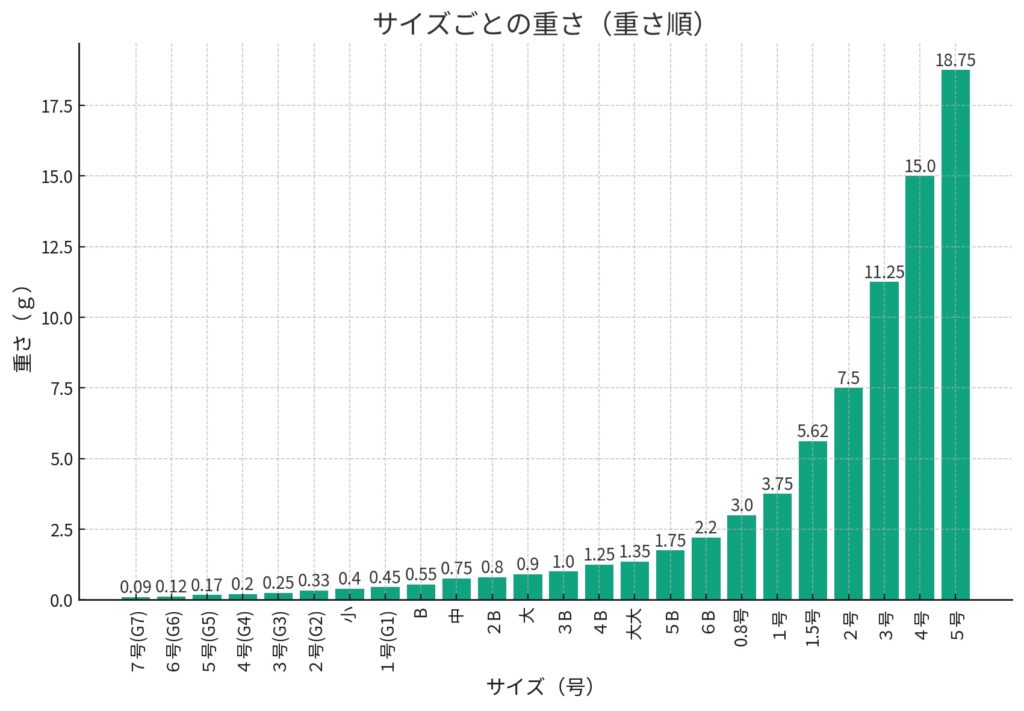

浮力の小さなものから順番にまとめると以下のようになります。

浮力より一つ小さいオモリであれば問題なく使うこともできます。

例えば”中”のウキに”B”のオモリを使ったり、”大”のウキに”2B”を使ったりすることもできます。

塩分濃度や各ウキメーカーの浮力の測定方法によって若干の誤差はでますので、記載浮力の前後のオモリがあれば調整しやすいでしょう。

水深別のウキ浮力

私の場合、棒ウキを基準に水深とウキまでの距離の目安は以下のようにしています。

棒ウキの号数

ポイントまでの距離10m以内 水深5m以内 0号~G2

ポイントまでの距離20m以内 水深5m以内 G2号~B

ポイントまでの距離10m以内 水深10m以内 B~5B

ポイントまでの距離20m以内 水深10m以内 B~5B

ポイントまでの距離20m以内 水深10m以上 5B~1号

棒ウキについては以下の記事をご参照ください。

おすすめのウキ紹介

浮力を決めたら、状況に応じて棒ウキを使うか、円錐ウキを使うかウキの形状を決める必要があります。

円錐ウキの場合

円錐ウキのメリットとしては、仕掛けの操作性が抜群に良いこと、波乗り(潮乗り)が良く安定していること、00号などで沈め釣りをするなど、使い方の工夫次第で風に強いことが挙げられます。

一方で、デメリットとしては、遠投するとウキが見えにくいこと、仕掛けの落ち(入り)が悪いことあげられます。

棒ウキの場合

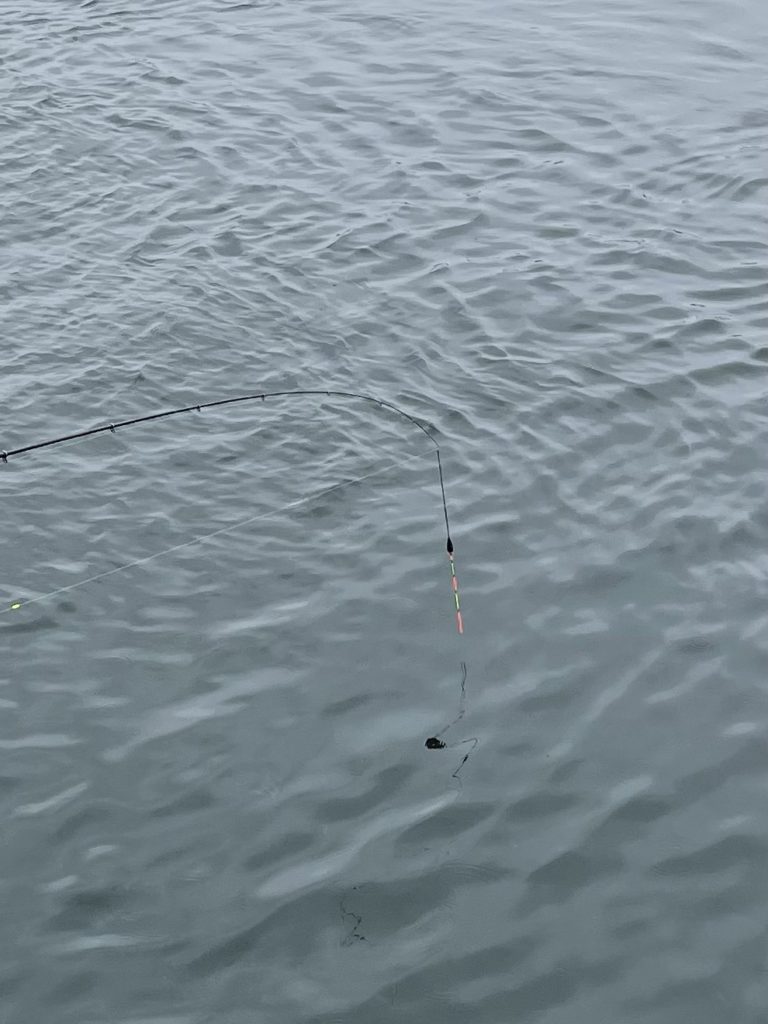

次に、棒ウキについてですが、そのメリットとしては、高感度であること、視認性が抜群に良いこと、仕掛けの落ち(入り)が良いことが挙げられています。

一方で、デメリットとしては、糸がらみしやすく、仕掛けの操作性が悪いこと、強い風や波に弱いことあげられます。

おすすめの円錐ウキ

DUEL(デュエル) フカセウキ TGウェーブマスター

基本中の基本を押さえて、使いやすく低価格のコスパに優れたウキです。

チヌ、グレ、真鯛などのフカセ釣りでも使えます。

波止釣りからトーナメントまで幅広く対応できるので、持っておいて損はないウキです。

デュエル ウェーブマスターの浮力を基準に、もっと大きなウキや浮力のあるウキが欲しいとなれば、他のウキを使うのもいいかと思います。

同一メーカーでも遠投モデルTGピースマスター 遠投タイプがあります。

DUEL(デュエル) フカセウキ TGピースマスター 遠投

どっしりとしたウキで遠投できるので、警戒心の薄れた沖の魚を狙うことができます。

特に磯場からのグレ釣りでは、よく使うウキの一つです。

おすすめの棒ウキ

ダイワ(DAIWA) ウキ ベガスティック タフ M3B

ベーシックな形状で、フカセ釣りからエビ撒き釣り、イソメのウキ釣りまで何でも使える棒ウキです。

波の穏やかな日に使うことが多く、紀州釣りでも使うことができます。

メモリも見やすく、アタリがはっきりと出るので初心者でも使いやすいウキです。

湾内のチヌ釣りには特におすすめの棒ウキです。

遠投は不向きですので、遠投したい場合は同シリーズのダイワ ベガスティック タフ 遠投がいいでしょう。

矢のように放物線を描きながら遠くに遠投でき、円錐ウキよりも見やすいので遠投するなら棒ウキがおすすめです。

円錐ウキと棒ウキの使い分け

円錐ウキと棒ウキは釣り場の状況により使い分けます。

風が強めに吹いていたり、波が高くうねりがある釣り場では円錐ウキを使い、風が弱く波も穏やかな釣り場では、繊細なアタリのとれる棒ウキの仕掛けを使うと良いでしょう。

ウキ選びのコツと注意点

前述しましたが、ウキの浮力の測定方法は各メーカーによって異なります。

また、オモリの重さも若干の誤差があるので、BのウキだからBのオモリをつければいいというわけでもありません。

状況によって、しっかりと浮いてくれないこともありますので、その前後のオモリで微調整する必要があります。

または、やや軽めのオモリを付けてウキを浮かべて、浮力の確認をして、少しずつ小さなオモリを付けていくことでウキをどのぐらい沈めたいか調整することができます。

板オモリを使ったウキのバランサーなども売られています。沈め釣りのような繊細なウキのバランスを求める場合には使てみるのもいいかと思います。

板オモリは、一か所に張るのではなく、分散してバランスよく貼るとウキのバランスもよくなります。

まとめ

ここではウキの号数と浮力の一覧表や、おすすめのウキを見てきました。

ウキ選びを間違うと釣れたかもしれない魚を逃すことになります。

適切な場所で適切な浮力のウキが使えるようになると今まで取れていなかったアタリもとることができるようになり、結果的に釣果もアップすることでしょう。

まずは様々なウキを一度使ってみて、自分の中で基準を持つことができれば、、他のウキを使った時に浮力が強すぎるや弱すぎるといった判断ができるようになるかと思います。

これを機に、ウキの浮力や号数に気を使ってみるものいいでしょう。

グレ釣り最強のウキおすすめ紹介。フカセ釣り用のウキのカラーと選び方