乗っ込みのシーズンになり、今年こそは大チヌを狙いたいと考えている方も多いのではないかと思います。

今回はPEラインを使った沈め釣り、全誘導の釣りで大チヌを狙う方法をご紹介したいと思います。

乗っ込みの時期には最適な釣り方でもあります。

目次

大チヌってどれぐらい大きいの?

一般に大チヌだなと言われるサイズ感でいくと50cm以上でしょう。

このサイズです。

年無しといわれることの方が多いかもしれません。

実際釣った時には、水面に出た時点で、おっ!デカいなー!と感じるサイズでした。

今までの感覚ですが、40㎝までのチヌはよく釣れますが、50㎝を超えてくるチヌにはなかなか出会えません。

チヌの寿命は5~10年ぐらいですが、中には20年近く生きている魚もいるようです。年無しと呼ばれる50㎝以上のチヌは10歳を超えたあたりのチヌが多いように思います。

海の状態や栄養状態によっても魚のサイズは変わってきますが、およそ10年以上の魚は年無しに近いといえるでしょう。

大チヌの潜む場所

大チヌが釣れる場所としては、まず暖流の当たる場所があげられます。

海水温が安定しており、発育しやすい環境でなければチヌは大きくはなりません。

大チヌが釣れた場所としては、水温が一年を通して高く、温度変化が少ない場所が多いです。

大きな河川の周辺にはチヌは多いですが、海水温の変化も激しいため、大型のチヌは少ないように思います。

チヌ自体は水温変化や環境の変化にも比較的対応しやすい魚なのですが、急激な温度変化には弱い魚です。

雪解け水が流れ込んだり、台風後の濁流が河川に流れるとチヌはエサを食べなくなってしまいます。そうすると成長しないだけでなく、やせ細り、最悪の場合死に至ります。

そのため、50㎝以上の年無し大チヌは水温の安定した沖にいる可能性が高くなります。

厳寒期の食が細くなる時期にも沖合の水深のある場所で活動し、エサを食べ続けているのだと考えられます。

年無しの狙う場所は?

大チヌを狙う場合には、まず情報収集が欠かせません。インターネットや雑誌、釣具店などでの聞き込みは重要な情報になります。

過去に釣れた場所であれば、魚が居つきやすくなっていますので、再度狙うことも可能でしょう。

年無しの釣れる場所としては

•水温が安定している。

•満潮時にはかけあがりや根の周り、干潮時には沖合の水温が安定しているところ

・砂地が入っており、水温が上がりやすい場所

・イケスの周辺

・潮の緩やかなところ

が挙げられます。

水温が安定しているのはエサを捕食しやすい環境であるため、成長しやすくなるためです。

根やかけあがりは、身を隠すことができ、外敵から逃げることができるためです。

砂地があった方がいいのが、水温が上がりやすく、日の出とともに海水温が上がりやすいためです。

イケス周りには養殖用のペレットが撒かれるために、栄養価の高いペレットのおこぼれを捕食することで体が大きく成長するからです。

潮が緩やかな場所に着くのは、大型になればなるほど潮の影響を体で受けやすくなるため、泳ぎにくくなります。体力も消費するため、エサがとれる潮の緩やかなポイントが大チヌの潜む場所になります。

年無し大チヌ狙いのPEフカセタックル

通常のチヌ狙いのタックルであれば、竿は0~0.6号 道糸はPEG50.8号にハリス1.5号にチヌ針の1号で挑みます。

乗っ込みの時期はこれよりも強いタックルで大型を狙うため、以下のタックルとします。

竿

極翔硬調 黒鯛 1.5号530

道糸

PEG5 1号

ウキ

シマノゼロピット遠投00

ハリス

1.7~2.5号

ハリ

掛かりすぎチヌ 2号

大チヌ狙いのタックルは、強めのハリスを基準に組み立てます。

大チヌは浮いていることは少なく基本的に底付近にいます。狙いはそこになるため、岩や根に擦れることを覚悟しなくてはなりません。

2キロから3キロのチヌが沖の底で走ると簡単には止められませんので、ハリスは2号程度を基準にします。底を這わせて釣ることも多いので、ハリスが底に寝た状態になり、チヌに警戒心を与える可能性は低くなります。そのため、細いハリスを使う必要はないでしょう。

釣りをしている最中にはハリスの状態には気を使いましょう。ハリスに傷がついていないか、よれていないかなど定期的にチェックします。

せっかくの大物が掛かってもハリスに傷がついていて逃がしてしまってはもったいないです。

少しでも違和感のある状態になったら、ハリスを交換することをお勧めします。また、ガン玉の打ち方にも工夫が必要です。

柔らかいガン玉を使うか、しっかりと打たずにソフトにハリスにガン玉を付けるようにしましょう。

年無し狙いのエサ

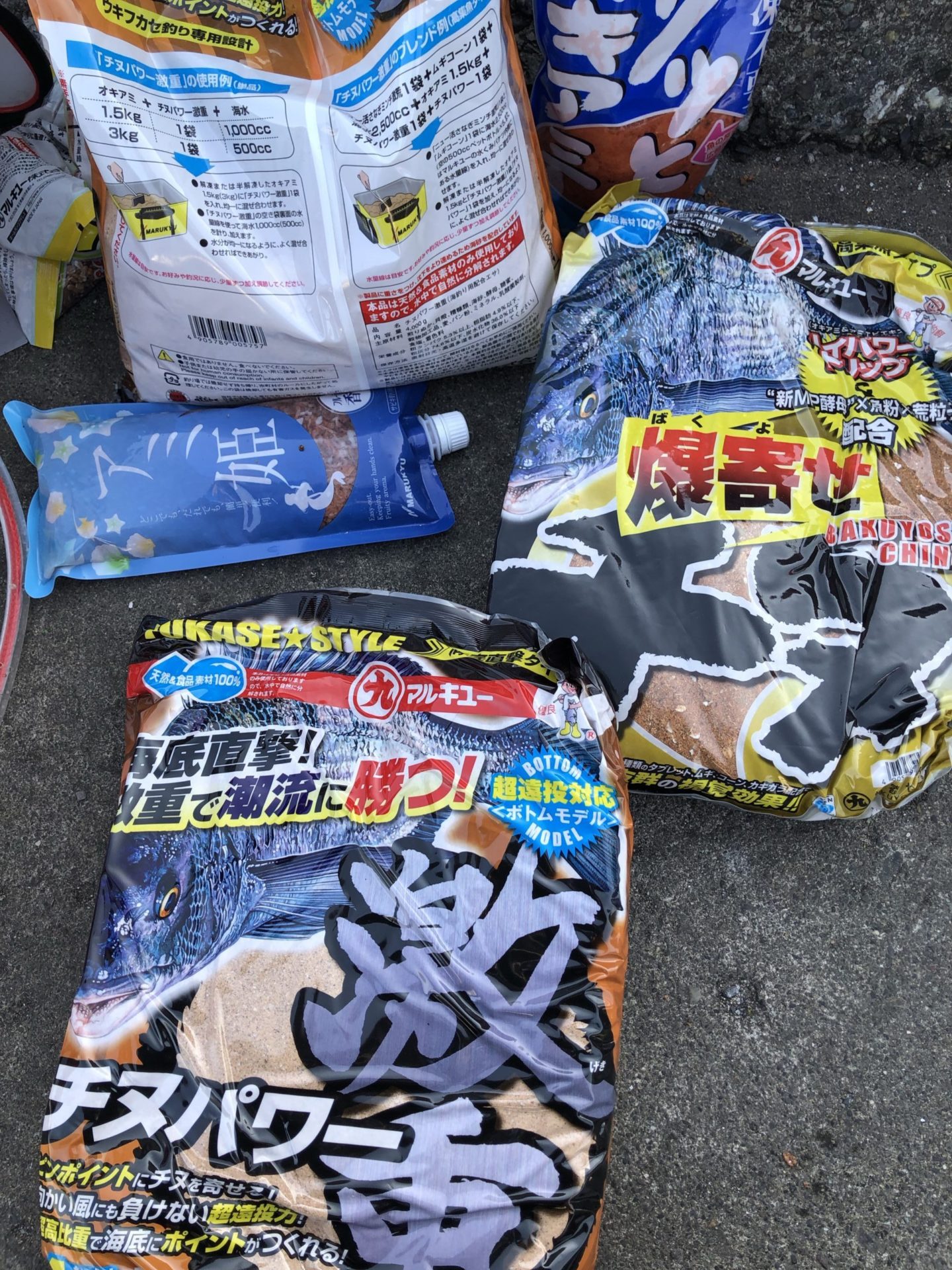

チヌの配合エサを考えていきます。大チヌは底付近に多いため、底狙いの配合エサを中心に組み立てます。

ベースとなるのが、重さを兼ね備えた、チヌパワー激重です。

これに濁りで魚を集めるのと仕掛けをカモフラージュするために BチヌⅡや白チヌを加えます。

チヌパワー激重1袋+BチヌⅡ一袋 +オキアミ1枚

となります。配合するオキアミは細かく砕いて使用します。

これは遠投性能を高めるためと濁りにオキアミの汁を吸わせて遠くまでエサの香りを運ぶ役割があります。

大きなオキアミ粒が落下してくると、オキアミが潮に乗って流れてしまい、ポイントから外れてしまう可能性が高くなります。細かくすることで、釣りたいポイントに魚を集めることができるようになります。

大チヌの誘い

大チヌほど警戒心は強くエサに対して動きがあれば敏感に反応します。

基本的にはあまり誘いを入れずに、潮にのせて海底を流れていくようにします。あたりがなく誘う場合はゆっくりと自然に誘いをかけるようにしましょう。

あわせ方

年無しの大チヌが食ったときにあわせを失敗すると次には口を使わなくなります。警戒心が高いため、これは危険なエサだとすぐに学習します。

小さめのハリやグレ針などでしっかりと飲ませてからあわせをいれるぐらいがいいでしょう。

PEラインであれば小さなあたりもとりたくなりますが、しっかりと糸が走ってからあわせをいれるぐらいの方が針掛かりしやすくなります。

釣れてからのやり取り

大型ほどハリスの切り方を知っているかのように根や岩陰に入ろうとします。障害物がある場合は素早く浮かせて障害物から距離をとり、そこから体力を奪うようにゆっくりと慎重にやり取りをするとよいでしょう。

小型の魚であっても根に入られるとどうしようもありません。かけてすぐのやり取りが重要になります。主導権を握らせないようにしましょう。

年無しチヌを狙うには

配合エサやタックルバランスも大切ですが、見落としがちなのがチヌをかけたあとのことです。

どこでどのようにやり取りをして魚をとるのかということは釣りをする前にある程度考えておきましょう。これは大型を狙う場合のみならず、どんな時も魚をかけて焦らないために、釣った後のことをイメージしておきましょう。

そうすることで、直前でばらしてしまったといった悔しい思いをすることが減るでしょう。