遠投カゴ釣りにおいて重要なのはウキとカゴではないでしょうか。

カゴにも様々な種類があり、一発カゴや反転カゴなど様々です。

ここでは遠投カゴ釣り仕掛けのおすすめのカゴとその種類、自作カゴなどを見ていきましょう。

この記事は、こんな釣り人におすすめ

- 遠投カゴ釣り仕掛けのカゴを探している人

- おすすめのカゴを知りたい人

- カゴ釣りのカゴの種類やカゴの選び方を知りたい人

それでは、遠投カゴ釣りのカゴについて見ていきましょう。

目次

遠投カゴ釣りのカゴ釣りの種類

まず初めに遠投カゴ釣りに使用されるカゴにも種類があります。大きく分けると3種類です。

カゴ釣りの種類

・遠投カゴ ・・・遠くに投げてパラパラと餌を撒いて釣るためのカゴ

・一発カゴ ・・・一定のタナまで入れて、いっきに餌を撒きたいときに使うカゴ

・反転カゴ ・・・水表面近くや浅いタナで餌をいっきに撒きたい時に使うカゴ

という区別になります。

もちろんそれだけでなく、どちらとも言えないようなカゴもありますし地域によっても使い方が異なりますので、参考程度にして頂ければと思います。

問題はこれらのカゴをどのように使うか、どういった場面でどのカゴを選べばいいかになります。

続いては、カゴ釣りのカゴの号数についてです。

カゴ釣りのカゴの号数選択

カゴ釣りのカゴは一般的には、ウキの浮力と同程度の号数か、少し軽い号数を選びます。

実際にメーカーによって号数や重さを浮力で算出していたり、自重であったりと様々です。

そのため、メーカーの異なるカゴとウキの場合、同じ号数であってもバランスが取れない可能性があります。

同じメーカーで号数を揃えるか、ウキの浮力に少し余裕を持たせてあげるとバランスがとりやすいです。

私はスピニングで使用する場合は12号を基準にしています。

超遠投を必要としない場合は10号ぐらいが軽くて扱いやすいので、手返しもよくなります。

ベイトタックルで離島などで使用する場合は15号から18号となります。

それでは、これからはおすすめのカゴを見ていきましょう。

遠投カゴ釣り仕掛けのおすすめカゴ

私の中でも使用頻度が高く、もっともおすすめできる遠投カゴ釣り用のカゴはこちらです。

渚の遠投師 カゴ

人気になってきたのか、なかなか手に入らないようになってきた遠投カゴの一つです。

本当に無駄をそぎ落として必要なパーツしかない状態なので、ラインの余計な絡まりなどがなく非常に使いやすいカゴになります。

凹凸がないので空気抵抗を受けにくく軽い力でもよく飛びます。

さらに、水中で上カゴがしっかりと開くように中に発泡玉が入っています。

これにより軽く竿をしゃくっただけでもコマセが放出され、刺し餌も綺麗に落下してくれます。

まさに無駄なく華麗にカゴ釣りを楽しむために作られた遠投カゴ専用のカゴと言えるでしょう。

ただし、欠点もあり、中に入っている発泡玉が5,6釣行ほどで水圧に負けて小さくなってしまいます。

これによってコマセの放出ができなくなるわけでもなく、機能としては申し分ないのですが少し不安になります。

また、最下部の鉛の部分は回収時やキャスト前に磯や堤防などと接触しやすく、すぐに傷だらけになってしまいます。

価格は他社と比較しても同程度か場合によっては少し安くなっているのでコストパフォーマンスが高い遠投カゴと言えます。

一時期はAmazonなどでも販売されていましたが、最近は販売されていないようです。

関東近郊の釣具店では見かけることがありますので、見つけたらまとめて買うようにしています。

ピアレ 超遠投カゴ

遠投したい人にとって最候補の出来栄えともいえるカゴになります。

軸のシャフトもしっかりしており、遠投性能を考えキャスト時のブレも少なく、空気抵抗も抑えられています。

コマセの入れる部分が少ししか開かないので、オキアミなどを入れにくい形状になっていますが、そのぶん無駄を省いた丈夫な作りとも言えるでしょう。

特にこのカゴは、削りだしのボディであるため作り手のこだわりを感じるカゴだと思います。

欠点としては価格が高いことでしょう。

10、12、15 18号と号数ごとに揃えるにはなかなか大変です。

予算が限られるならば、一つの号数に絞って他の種類のカゴを買ったほうが、釣り幅は広がるかもしれません。

サニー商事 アポロカゴ

続いては、無難な遠投カゴのカゴと言えば、アポロカゴでしょう。

海釣りのメーカーのサニー商事が手掛ける ザ・カゴ釣りのカゴと言った形状です。

遠投できるのは言うまでもなく、バランスの取れた形状でトラブルも比較的少なくなっています。

特徴としては、カゴに窓がついているので、ここからもパラパラとコマセを撒くことができます。

真鯛などのコマセをパラパラとゆっくり撒いたほうがような場合には、最適な使い方ができるでしょう。

いいところとしては、窓は回転させることでコマセの放出量がコントロールできます。

アミエビや小さめのオキアミなどを使っている人は、コマセの放出を調節することで魚との距離感を保ち、一投当たりの持続時間を長くすることができるので、じっくりと攻めることもできます。

最近、一度にエサを撒くことができる一発カゴも販売されたようです。

まだ使ったことがありませんが、ロック機能付きのカゴは欲しかったので近頃試してみたいと思います。

ヤマシタ 遠投シャトル テンビン付 M12

このカゴの特徴は、しもぶくれ形状の遠投カゴというところです。

このカゴは使いどころをかなり限定するカゴだと感じます。

遠投することを前提にするならば非常に使いにくい形状です。

カゴの体積が大きく空気抵抗を受けやすいので遠投することが難しく、元からついている天秤にハリスや道糸が絡みやすいのでキャストも慎重にしなくてはいけません。

ヤマシタの遠投シャトルカゴは、コマセの量をたくさん撒きたい時や近距離のカゴ釣りでは、とてもよいカゴであると言えます。

カゴの部分が大きく間口が広いのでエサが入れやすい形状になっています。

オキアミやアミエビだけでなく、イワシミンチなどオキアミよりも少し大きなものを入れたりすることもできます。

いっきにコマセを放出するというよりは、ヒシャクでコマセを撒いた時のように、カゴ周辺から煙幕としてモワッと広がり徐々にエサが広がっていくようなコマセの放出になります。

間口が大きいので、コマセの放出時間は短くなりますので仕掛けを流す時間を決めてあまり放置しすぎないようにしましょう。

ダイワ シャベルカゴ遠投

次に、竿もリールもいい製品が多いダイワ社ですが、残念ながらカゴは使いにくいと思います。

おすすめのカゴをご紹介する記事でしたが、これはやめておいたほうがいいという個人の感想として参考にして頂ければと思いますが、シャベルカゴ遠投はまず遠投ができないカゴです。

カゴの形状を見てわかる通り空気抵抗を受けやすく、飛距離のロスに繋がります。

またフレキシブル天秤がついているのですが、その天秤によく絡まります。

そのため、数回に1回は絡まって時間を無駄にするということもあり、残念なカゴの一つです。

見た目はかっこよく機能的なので、改善を期待したいものです。

一発カゴ DANGANG ST

自作カゴのひとつで、空気抵抗が小さくコンパクトに作られている一発カゴです。

女性や子供、シニアの方でも手軽に遠投できます。

メリットとしては、内部に通常のカゴのような軸がないのでコマセが入れやすく、つっかえることもありません。

また、2本バリや大きめのフックも収納でき多彩な釣りをすることができます。

ステンレスなので丈夫な作りになっており、ボディーがプラスチック製品よりも薄く作れるのでコンパクトながら約30gほどのコマセを入れることができます。

ロック部分は2段階になっていて着水と同時に一段目のロックが解除され、竿をシャクって2段階目のロックが外れて一度で大量にコマセを出すことができます。

そのため、オキアミやアミエビなどの煙幕に突っ込んでくるシマアジや回遊している青物、イサキなどを狙うのに最適なウキなっています。

通販でも取り扱いがされるようになったので、一発カゴを使ったことがない方は試してみてはいかがでしょうか。

ただし、カゴ釣りのカゴの中ではステンレス製なのでそこそこな金額になっています。

VIP一発カゴ

一発カゴの中でも大きなカゴになるかと思います。

前述したヤマシタの遠投シャトルと同じぐらいの大きさで、一発カゴなので中軸がないため大量のコマセを入れることができます。

この一発カゴはとにかく魚を寄せたいときに使います。

遠投性能はそれほどいいものではありませんが、大量のコマセを運ぶことができるので、回遊する魚の群れを寄せ集めたり、ポイントを作るのにも最適です。

魚を集めることに成功すれば連続で釣りこむことができるほどのポテンシャルがあります。

一発カゴだけあって一発ドカンと釣りたいときに有効です。

通常のカゴを使用していて、ちょっと魚のアタリがなくなってきたなといったときなど釣りの流れを変えたい時にも使えます。

私はヤフオクで購入しました。

送料掛かりましたが、2500円~3000円ぐらいだったかと思います。

VIPプロジェクトというメーカのようです。

SANNA(サンナー) プラ反転カゴ

反転カゴでもプラスチックでできており、安かったので使ってみましたが、正直失敗しました。

ボイルオキアミなどを使えばよかったのかもしれませんが、とにかくポロポロとコマセが漏れます。

非常に使いにくいカゴのうちの一つでした。

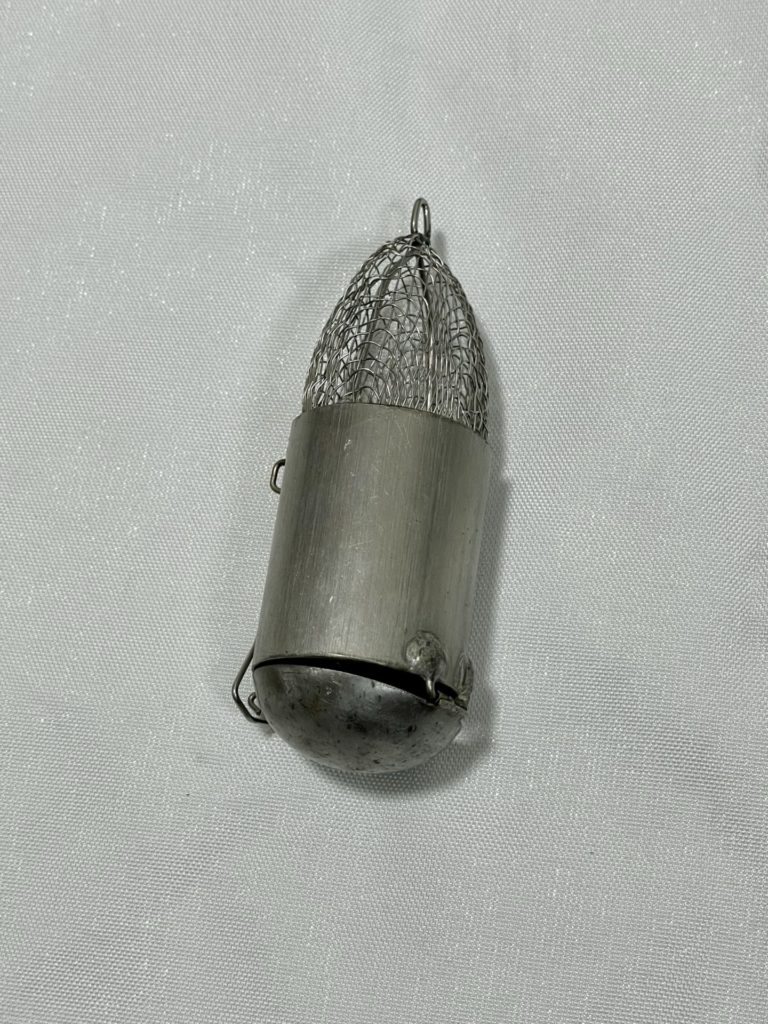

反転カゴ

こちらはナイロンメッシュの反転カゴです。

ステンレス製の反転カゴもあります。

ボイルオキアミなどを使ってヒラマサ狙いに使うカゴですが、私は使用しなくなりました。

コマセがぽろぽろ落ちやすいのと遠投できないためです。

潮に乗せて使うには軽くて使いやすいカゴだと思います。

まとめ

ここでは、数ある遠投カゴのカゴについて見てきました。

結局のところ、どれが一番おすすめかというと、その時々の釣り方によって異なります。

私の中では、無難にどこでも使える渚の遠投師かピアレの遠投カゴがいいのではないかと思いますが、私も行く釣り場によってカゴを変えるので他のカゴも必要になります。

釣りの技として、カゴを変えることで今までと違ったアプローチが可能になりますので、様々な種類のカゴを試してみてはいかがでしょうか。

続いてこちらの記事もおすすめです。

カゴ釣りウキのおすすめと遠投できるウキ紹介。号数や夜釣り用のウキの選び方

カゴ釣り用のおすすめPE ライン【決定版】リーダーや号数の選び方