ダンゴ釣りをウキなしにすることにより、今まで取れなかったアタリがとれるようになったり、足元を狙うことができたりとウキを付けないことによるメリットがいくつかあります。

しかし、ウキなしのダンゴ釣りの効果を最大限にするためには、いくつか抑えておくべきポイントがあります。

ここでは、ウキなしのダンゴ釣りのタックルやエサ、テクニックなどを見ていきましょう。

目次

ダンゴ釣り(紀州釣り)とは何か?

ダンゴ釣りというのは、オキアミなどの刺しエサを集魚剤やヌカなどを混ぜ合わせたエサで包み込み、ダンゴを作ることで、エサ取りから刺しエサを守り、同時に大きな魚を寄せる釣り方のことを意味します。

この釣り方では、通常ウキを使うので、ウキダンゴ釣りや紀州釣りなどと言われることが多いです。

今回はそのウキダンゴ釣りのウキなしのダンゴ釣りについてみていきます。

ウキなしのダンゴ釣りのメリット

ウキなしでダンゴ釣りをするのには大きなメリットがあります。

それは、アタリが竿の穂先やラインにダイレクトに伝わるので、厳寒期や食い渋り時の小さなアタリをとることができることです。

ウキがスパッと沈むのも魅力的ですが、竿先がググゥっと沈み込むアタリも気持ちがいいものです。

また、ウキにラインが絡むことがないので、ライントラブルが少なくなります。

仕掛けもシンプルなので、初心者でも取り組みやすい釣り方と言えるでしょう。

ウキなしのダンゴ釣りに最適なタックル

まずは大まかに必要なタックルを見ていきます。

ウキダンゴ釣りのタックル

竿: 1.5号 5m 磯竿が理想

リール: 2000~2500番

道糸: 高比重PEライン

ハリス: フロロ1.5号

針: チヌ針2号

ウキダンゴ釣りと違い、ウキなしのダンゴ釣りをする場合に、釣果アップするために揃えておきたい釣具が2つあります。

ウキなしのダンゴ釣りで釣果アップする2つの釣具

ウキなしのダンゴ釣りでたくさん釣るために、そろえておきたい釣具は

高比重PEライン

ウキなしのダンゴ釣りでは、ウキがないので魚のアタリを竿先かラインで取ります。

そこで、魚のあたりが分かりやすく、伸びの少ないPEラインが活躍します。

しかし、通常のPEラインだと水面に浮いてしまったり、風にあおられてしまったりすることが多く、とてもとても使いにくいです。

それを解決してくれるのが高比重のPEラインです。

近年ではチヌやグレのフカセ釣りの大会トーナメントで競技者が使っていることが多く、実績の高いラインです。

具体的におすすめな高比重PEラインはシマノのPEラインです。

少々値段はしますが、PEはナイロンラインよりも長持ちします。

根がかりの少ない堤防周りであれば0.6号

岩場があったり、根が多い場所では0.8号を基準に選べばいいかと思います。

PEラインを使用するのは、繊細なあたりが取りやすいだけでなく、ナイロンラインに比べて細い号数を使うことができるので、風や潮の影響を受けにくくなります。

小型スイベル

ダンゴ釣りではスイベルがあったほうがいいでしょう。

ダンゴを握る際に、ダンゴを回転させます。

回転させることによってハリス、道糸がねじれてきます。

ラインのねじれは、トラブルのもとになりやすく、アタリがうまくでなかったり、糸切れの原因にもなります。

それを防ぐためにもスイベルを取り付けます。

ただし、大きいスイベルだとそれ自体に重さがあり、ガン玉を打っているのと同じになってしまいます。

できるだけ、竿先からダンゴまでは一直線にしておきたいので、軽くて邪魔にならない小型のスイベルをとりつけましょう。

圧倒的におすすめのスイベルはダイワのスイベルです。

小型ながら潤滑に回転し、余計な糸ヨレを取り除いてくれます。

ダイワ (DAIWA) DスイベルSS ローリングスイベル

サイズは12の一番小さいものを使用します。

他のスイベルよりも2,3倍の価格となっていますが、それだけの回転力と滑らかさがあります。

再利用も可能なので、持っておいて損はないスイベルだと思います。

ウキなしのダンゴでは使用しませんが、ウキを付ける場合におすすめのウキスイベルがあります。

以下の記事もご参照いただければ幸いです。

ウキスイベルのおすすめと遊動スイベル。SiCスイベルは間違いない。

ウキなしダンゴ釣りの配合エサ

エサの選別も釣果に影響してきます。

私が最もおすすめしているダンゴ餌はウキダンゴXというダンゴ釣り用のエサです。

手の圧力やダンゴを握る回数で、割れ時間が比較的簡単に調整できるので、初心者でも扱いやすい配合エサになっています。

エサについて、さらに詳しくは以下の記事をご参照ください。

紀州釣りやダンゴ釣りの最強の配合レシピ。おすすめの集魚剤紹介

ウキなしダンゴ釣りの釣り方

ウキなしのダンゴ釣りでは、遠投もできますが、足元にダンゴを落とすか、竿先の真下にダンゴを落として釣りをするのが釣りやすいです。

ラインをフリーにして、竿先の真下あたりにダンゴを投入します。

この時、予め道糸を余分に垂らしておいてダンゴがスムーズに落ちるようにします。

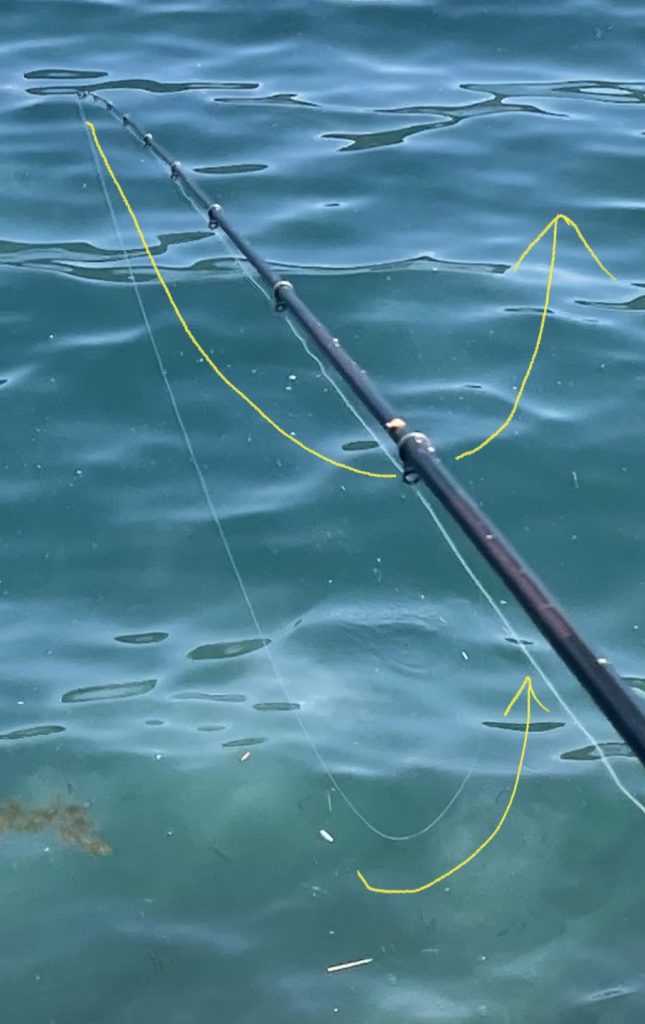

底までダンゴが落ちたら、ラインがたるむので、余計な糸ふけをとって竿先とラインが90°になるようにして、やや竿先でテンションをかけてあげます。

少しでも重さを感じたらダンゴがまだ割れていない証拠です。

握り加減でダンゴの割れ時間を調整し、30秒ほどでダンゴが割れて竿先にかかっているテンションが抜けるようにします。

テンションが抜けたら竿先を少し下げてエサが底を這うようにしてアタリを待ちます。

魚がエサに食いつけば、ラインが走ったり竿先にアタリがコツッ!とでます。

アタリの感じ方と合わせのタイミング

基本的にはラインを少したるませてあげたほうが、エサが自然に底に落ち着くので魚が食いやすくなります。

しかし、小魚やエサ取りが多い場合には、餌は取られるけれどもアタリがないという状況になりがちです。

その場合は、適度にラインに張りを持たせてあげることで、エサ取りのアタリや本命のアタリを探ることもできます。

状況に応じてラインの張り具合を調整するのがポイントになります。

合わせるライミングに関して、食い気があれば、ファーストバイトで即アワセでもしっかりとフッキングしてくれますし、食い渋り時には、、ラインが走るまで待ってからしっかりとアワセを入れてあげるのもよいでしょう。

ウキなしのダンゴ釣りのまとめ

ウキなしでダンゴ釣りをするのは、魚の小さなアタリをとりやすく、エサがウキに引っ張られてしまうことがないので、自然にエサを魚に食わせることができるメリットがあります。

余計な仕掛けがないため、糸がらみやライントラブルも少なくなり、シンプルな釣りを楽しむことができます。

アタリをとりやすくするために、高比重のPEラインや小さなスイベルをうまく組み合わせて、今までウキがムズムズと動くけれども釣れなかったような、小さなアタリをとらえて釣果アップに役立て頂ければ幸いです。

やっぱりダンゴ釣りにはウキを付けたいという人に向けて

おすすめのダンゴ釣り用のウキをご紹介していますので、以下の記事もご参照いただければ幸いです。