カゴ釣りを始めてみたものの、どの餌が釣れるのか、どれぐらいの量が必要なのかわからない人もいらっしゃるかと思います。

ここでは、カゴ釣りにおすすめの餌と必要な量、加えるコマセや練りエサについて見ていきましょう。

この記事は、こんな方におすすめ

- おすすめのカゴ釣り餌を知りたい人

- カゴ釣りに必要な餌の量を知りたい人

- カゴ釣りのコマセについて悩んでいる人

- カゴ釣りに練りエサが使えるか知りたい人

目次

カゴ釣りで最強の餌は?

カゴ釣りで一番釣れる最強の餌は、オキアミでしょう。

理由としては3つあります。

その理由とは

その1:豊富な栄養素で魚が好む(上物から底物まで様々な魚に好まれる)

その2:ゆっくりと沈み、アピールに優れている

その3:魚の口に入る丁度良い大きさで捕食しやすい

ということがあげられます。

そのほかには、魚の集魚力という点では、アミエビが魚を集魚するには優れている餌になります。

ただしカゴ釣りにおいては、アミエビは個体が小さすぎます。

基本的には、針につけるサシエはオキアミですので、アミエビを使った場合は、カゴから放出したアミエビとサシエのサイズが合わず同調しにくくなります。

アミエビを使う場合はサビキを使ったカゴ釣りなどが最適でしょう。

サビキウキ釣りの仕掛けとおすすめの号数紹介。時期問わず最強の釣り方とは

カゴ釣りで必要なオキアミの量は?

カゴ釣りにおいて必要なオキアミの量は、釣行時間によって決めます。

カゴ釣りに必要なオキアミの量

・3時間の場合 1kg

・半日の場合 2kg

・1日の場合 3kg

これぐらいのオキアミの量が目安になります。

ゆったり釣りをしてこれぐらいの量です。

離島に行く時やカゴ釣り全盛期の時期などは、餌がないと釣りにならないので上記の1.5倍ほどの量を準備して行くようにしています。

下の画像でおおよそ1㎏ぐらいです。私の場合は3㎏買って1/3ずつ使います。

カゴ釣りにボイルオキアミは使えるか?

釣具店にはボイルオキアミというものも売られています。

地域によってはボイルオキアミしか使えない場所やボイルオキアミが主流の場合のこともありますが、冷凍の生オキアミのほうが一般的にはよく釣れます。

ボイルオキアミは一度ボイルしてしまっているのでエサ持ちはいいのですが、うまみの成分も解け出てしまっています。

釣具店で生オキアミがあるのであれば、そちらをおすすめいたします。

私は小型の冷凍庫を釣り用として使っており

この中に通販で購入したオキアミを常備しています。

解凍予約して釣具店で購入することもありますが、夜釣りも多く、釣具店のない地域の地磯などの釣行には重宝しています。

アミエビと生オキアミ、ボイルオキアミの違い。最強に釣れる餌はどれ?

カゴ釣りにおすすめのコマセ

カゴ釣りでは、オキアミに粉物の集魚剤などを加えて魚を集めることもあります。

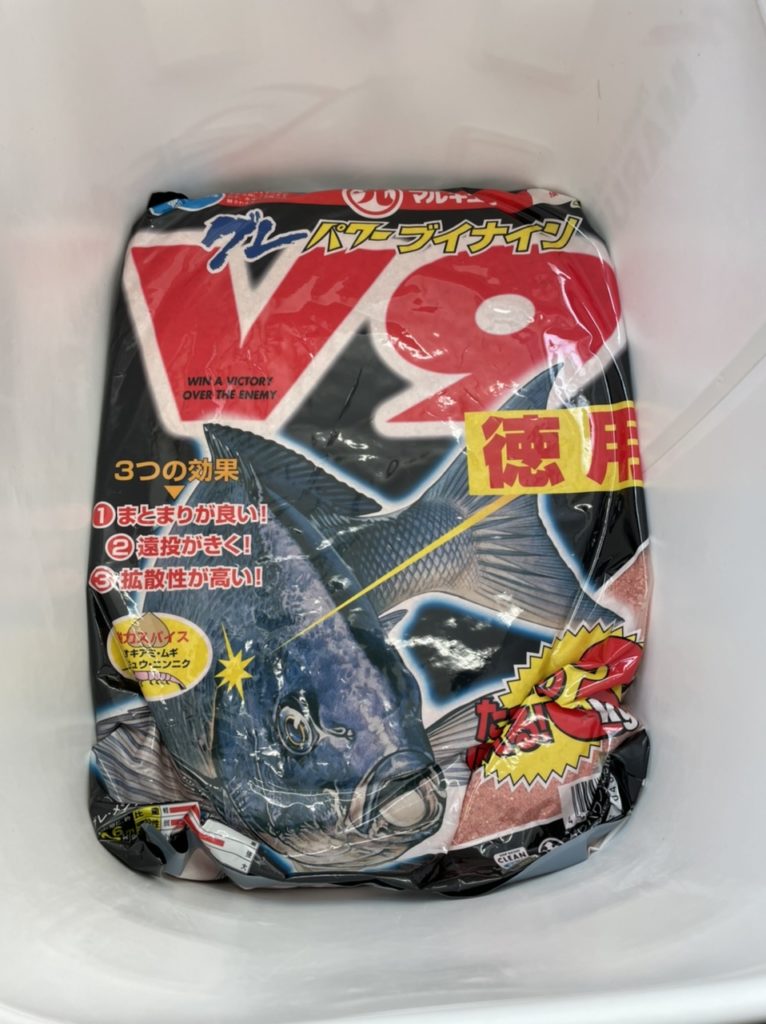

おすすめのコマセはマルキユーのグレパワーV9です。

バッカンや水くみバケツなどにオキアミを入れて解凍し、オキアミから出た汁は捨てずに使います。

オキアミの汁にはうまみの成分がたくさん含まれているため、これをグレパワーV9に吸水させます。

もともとグレ釣り用の餌ですが、オキアミとの相性も良く海中ではカゴから煙幕を発生させることができるので、オキアミだけで釣りをするよりも効果的に魚にアピールすることができます。

特に回遊魚や青物など、煙幕に突っ込んでくる魚にとっては非常に良いコマセになります。

大量に入れる必要はなく、オキアミの汁を吸って少ししっとりした状態にすれば大丈夫です。

一袋使うことはないので、ジップロックなどの保存の効く袋や容器にいれて、その都度ふりかけのようにして使います。

カゴから煙幕のようにコマセが出ることによってハリスをカモフラージュする効果もありますし、次の一投までの間、海中で煙幕が漂うので魚を自分の狙っているポイントに留めておくこともできます。

グレパワーV9以外にはアジパワーもおすすめのコマセです。

どちらかというとアミエビを使用したサビキ釣りのコマセに使いやすい餌ですが、オキアミでも問題なく使うことができます。

カゴ釣りの集魚剤を紹介する他のWEBサイトの中でもカゴ釣りにチヌの集魚剤などを紹介しているサイトもありますので注意が必要です。

おそらく、釣り経験者ではないライターの記事を寄せ集めたものだと思われますが、チヌの集魚剤は基本的にカゴ釣りにはNGです。

理由としては粘りを発生させるため海中での拡散力がなくなり、だまになってしまうからです。またチヌの集魚剤は比較的比重が重くできています。これにより海底付近に餌をためるフカセ釣りには向いていますが、中層から上層を漂わせるカゴ釣りでは、サシエとコマセが同調せずチヌの集魚剤を加えることでむしろ釣れる確率が下がることになります。

カゴ釣りでは、拡散性のよいグレやアジ、真鯛などの集魚剤をおすすめします。

集魚剤だけでは釣れない

コマセに使うグレパワーV9やアジパワーなどは集魚剤ではありますが、オキアミやアミエビなしで使って釣るのは難しいです。

私も過去に何度か試してみたことはありますが、隣に人がいてオキアミを使っている場合、集魚剤だけでは魚を寄せ負けてしまいます。

オキアミ+集魚剤であれば、オキアミだけの人よりも圧倒的に当たりの回数も多くなりますので、やはり集魚剤はオキアミと組み合わせて使うほうが効果的です。

カゴ釣りの練りエサの使い方

カゴ釣りでは練りエサも意外に釣れる餌です。

コマセには集魚剤とオキアミを使用します。

練りエサは食い渋りイエローを使っています。

少し水をつけて練ってあげて粘りを出します。

これを針が隠れるぐらいの小指の先ぐらいのサイズにして使うと小魚などのエサ取りをかわして比較的大きい魚を釣ることができます。

練りエサの使い方のポイントとしては、ハリスを2ヒロ以上長くとることです。

練りエサを使う場合には、オキアミのようにきれいにコマセに同調させることは考えずに、カゴから少し離れたところにぶら下がっているイメージです。

コマセには小魚などのエサ取りが群がり、その小魚の合間を縫って落ちてきた目立つ色の練りエサを遠くで待ち構えていた大き目の魚が飛びついてくる感じです。

特にフエフキダイや真鯛など鯛系の魚には有効です。

カゴ釣りで練りエサを使うのは夏から秋のエサ取りの多い時期で、冬場にはなかなか釣れないので、エサ取りの多い場所や時期に釣りに行く際には、練りエサを持っておいてもいいかもしれません。

まとめ

ここでは、カゴ釣りにおすすめのコマセやオキアミの使用量、練り餌の使い方やおすすめなどをご紹介してきました。

釣り場や環境によってオキアミだけでなく、アミエビや中にはイワシを撒くところもあります。

状況に応じてエサの種類や量をコントロールし集魚剤をうまく組み合わせることで釣果もきっとよくなることでしょう。

さらにカゴ釣りを詳しく知りたい人は、ウキやカゴなどについての記事もご参照いただければと思います。

カゴ釣りのウキを知りたい人はこちら

カゴ釣りウキのおすすめと遠投できるウキ紹介。号数や夜釣り用のウキの選び方

カゴ釣りのカゴについて知りたい人はこちら

遠投カゴ釣り仕掛けのおすすめカゴ紹介。カゴの種類や自作カゴなどの選び方

カゴ釣りの針についてはこちらをご参照ください。

遠投カゴ釣りの針を解説!おすすめの仕掛けと針の号数と大きさの決め方