フカセ釣りは道具さえあれば夜釣りもすることができます。暗闇の海に電気ウキがスパッと入っていくのがとてもおもしろい釣りです。

ここでは夜のフカセ釣りでチヌやグレを狙う仕掛けや夜釣りの撒き餌そして釣り方などを見ていきましょう。

夜のフカセ釣りの仕掛け

夜のフカセ釣りでは日中のフカセ釣りよりもやや強めのセッティングで釣りをすることが望ましいです。

夜間は人からのプレッシャーが少なくなり、釣れてくる魚のサイズが大きくなる傾向にあるためです。

タックル

竿:磯竿1.5号~2号

リール:2500番~3000番

道糸:2号~3号 200m巻き

ウキ

夜釣りに必須なのが電気ウキです。

場所と狙う魚によって使い分けるのが好ましいでしょう。

堤防からのチヌ狙いであれば、ウキを横から見ることになるかと思いますので、棒ウキやトップの出ているウキが、小さなアタリをとらえてくれるのでおすすめです。

チヌ用のウキについては別記事をご参照いただければ幸いです。

チヌの夜釣りに使える電気ウキと仕掛け紹介。最強の電気ウキ発見

グレ釣りなどのフカセ釣りで、磯からの夜釣りであれば絡まる心配のない円錐ウキがトラブルが少なく使いやすいでしょう。

おすすめは、ルミカ(日本化学発光) チャップ オン 2カラー

というウキです。

発光力が強く、夜の磯ではよく目立ちます。

しかも1000円以下で買えてしまうので、予備としても複数個あると安心です。

発光時間がレッドモードで20時間、グリーンモード80時間となります。

夜通し釣りをするのであれば、グリーンモードのほうが電池切れの心配もないでしょう。

電気ウキは赤か緑の色が多いので、他の人と違う色がいいという人には、

ハピソン(Hapyson) 白色発光ラバートップミニウキ 1号 電池付 YF-8611

発光色がホワイトの電気ウキもあります。

トップをマジックで塗れば、白色強めのカラーにもなります。

オリジナルの色で夜釣りをしたい人におすすめの電気ウキです。

ハリス

ハリスはチヌ・グレを狙うフカセ釣りでは、フロロカーボンの1.5号が基準になります。

夜釣りでは視覚的にハリスを見破られにくいので、これ以上細くする必要はないでしょう。

真鯛やイサキ、大型のクロダイを狙う際には、フロロカーボンの2号ぐらいまで太くても問題なく食ってきます。

ハリスのおすすめはシーガーグランドマックスFXです。

少々お高いハリスですが、その強度は強く期待を裏切りません。

ハリスについてもっと知りたい方は以下の記事もご参照いただければ幸いです。

グレ釣り最強ハリスの選び方。おすすめハリスと太さの考え方紹介

続いて針についてみていきます。

針

針は夜釣りでは日中の釣りよりもひと回り大きなものを使います。

その方が、フッキングしやすく針の重さでハリスが張るのでウキにあたりがでやすくなります。

釣り針の大きさ

チヌ狙い:チヌ針 3号

グレ狙い:グレ針 7号

堤防の夜釣り:チヌ針2号から3号

磯の夜釣り:グレ針7号から8号

撒き餌

基本的にはフカセ釣りなのでオキアミを主体に集魚剤を加えてフカセ釣りをします。

このとき、状況や場所に応じて集魚剤の種類を変えるとよいでしょう。

堤防から狙う夜のフカセ釣り

堤防から夜のフカセ釣りをする際には、エサで魚を浮かせて釣るよりも、底にエサを溜めて魚を釣る方法が賢明です。

夜間には足元まで魚が寄ってきている可能性が高くなるので、竿1本分ぐらいの手前から様子を見ていきましょう。

撒き餌はおおよその水深によって決めます。

水深が5m以内の場合

チヌパワームギスペシャルを使います。5種類の麦とコーンが配合された集魚剤で、夜間の堤防周りのわずかな光が海中を落下する麦やコーンに反射して、エサを撒くだけで視覚的な誘いになります。

5m以内の集魚剤としているのは、水深がある場合、海中で広がりすぎてエサが拡散しポイントがボケてしまうからです。

オキアミ 3㎏ +チヌパワームギスペシャル 1袋 +海水900cc

水深が5m以上の場合

水深が竿一本以上の5mより深い場合は、まとまり感のある配合エサを使用します。

夜は撒き餌の投入地点が安定しにくく、表層の潮の流れや中層の海流の向きが読みにくいため、拡散力のある軽いエサだと仕掛けと同調せずに流されて行ってしまっている可能性があるからです。

そこで、おすすめの配合エサは、ナンバー湾チヌII(ツー)です。

重さのある配合エサで、粒子が比較的細かいので一度海底に着底した餌が潮の流れや海流によって底から煙幕として拡散してくれます。

オキアミ 1.5㎏ +ナンバー湾チヌⅡ 1袋 +海水600cc

これらが基本的なエサになります。

状況次第でもっとまとまりをつけたり、魚を寄せる集魚力の強いエサ、例えばチヌパワーなどをブレンドしてみたりするのもいいでしょう。

続いては磯から狙う夜のフカセ釣りです。

磯から狙う夜のフカセ釣り

夏場で夜釣りの渡船が出ているところや、地磯などで夜にも入れる磯がある場合には、磯の夜釣りも面白いです。

日中見なかった魚や、ヒラスズキなどの大型の魚がふとした拍子に見えたりすることもあります。

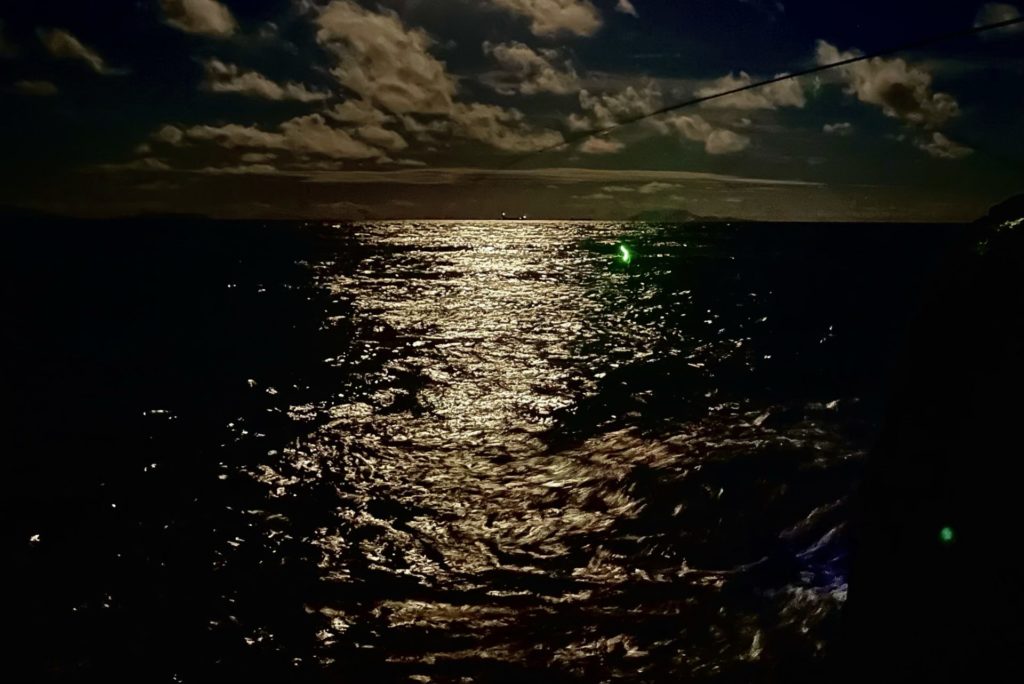

昼間とは違い、夜の静けさの中に打ち付ける波の音は、釣り人にとってはなんとも心地よく、どこか恐ろしさもあります。

月明かりがあれば、意外と地面もよく見える磯ですが、滑りやすい場所や急な天気の変化で危険が伴う釣りですので、挑戦される際は十分に注意していただければと思います。

さて、夜のフカセ釣りではどこを狙うかで集魚剤を選びます。

磯場では波が磯に当たって泡立っている場所があり、これをサラシと呼びます。

サラシは空気をたくさん含んでいて、プランクトンが集まりやすく、上から水中が見えないので魚の集まる絶好のポイントになります。

夜釣りではこのサラシを狙うかどうかで、集魚剤を何にするか選択していきます。

サラシを狙う場合

サラシを狙うのであれば、ラインの操作には十分に気を付けてください。

一度の波で、仕掛けが手前の磯に絡まってしまったり、磯際を攻めすぎると仕掛けが根掛かりしたりとトラブルが多くなります。

日中であれば操作しやすくても、夜のフカセ釣りでは思うようにいかないこともでてきます。特に視覚的に見えない部分が多いのでラインや竿先などの感覚が重要になります。

サラシを狙うのにおすすめな集魚剤はグレパワーV9です。

拡散性やまとまり感、操作性に優れているオールマイティーなグレの集魚剤です。

オキアミ 3㎏ +グレパワーV9 1袋 +海水800~950cc

普段から多用することの多いグレパワーV9ですが、特に夜間サラシを狙うのであればおすすめできます。それはグレパワーV9の赤色がサラシの中で目立つからです。

夜にサラシのない場所にグレパワーV9を撒くと、海の色が暗いのでV9の赤色はあまり目立ちません。そのため仕掛けの投入地点やエサの流れ方がわかりにくいので、釣りが難しくなります。

ところが、サラシのある場所であれば、気泡によって海が白くなっているのでV9の赤色が目立ち、エサの入り具合や流れなどが目で見て把握しやすくなります。

夜間はわずかな光でしか判断できないことが多いので、サラシの中で餌がどのように流れているかを把握できるのは、フカセ釣りでは大きな強みになるでしょう。

では、サラシを狙わない場合はどのようなエサがおすすめなのでしょうか。

サラシを狙わない場合

サラシが磯場にない場合や仕掛けのトラブルを避けるためにサラシ場を狙わない場合におすすめなのはグレパワーV10です。

グレパワーV10は、白い集魚剤のため夜間良く見える撒き餌です。

集魚力も高く、適度にまとまるため、遠投もできます。

横方向への拡散力があり、仕掛けの投入地点がわかりやすくなります。

オキアミ 3㎏ +グレパワーV10 1袋 +海水2000cc

例えばサラシを狙うかどうかわからないという場合であれば、普段使っている集魚剤にグレパワーV10を半袋ほど視覚的に見やすくするために加えることも有効です。

ご自身のフカセ釣りの集魚剤の候補にしてみてはいかがでしょうか。

集魚剤について、さらに詳しくは以下の記事もご参照いただければ幸いです。

最強のグレ(メジナ)の集魚剤ランキング。実際に使って釣れた順で撒き餌を紹介

夜のフカセ釣りの必需品

絶対に必要になるのがヘッドライトなどの明かりです。

ヘッドライト

ダイソーなどでも数百円で売られていますので、夜間の釣りには必ず持つようにしましょう。

ハンディーライトだと片方の手がふさがりますので、ヘッドライトタイプか首からぶら下げるタイプのライトがいいでしょう。

私はジェントスの小型ヘッドライトを長年愛用しています。

ライトの調整だけでなく、ヘッドバンドが1本でとまるので使いやすくとても軽いのが特徴的です。

釣りのヘッドライトは、ジェントスの小型がおすすめ。釣り用の最強のライトを模索

もう一つ忘れてはならないのが虫よけスプレーです。

虫よけスプレー

夜間の釣りはどこからともなく蚊やコバエなどの虫がやってきます。

虫はヘッドライトの光に寄って来たり、体温や呼吸の二酸化炭素に反応しているようです。

近くを蚊が飛び回っていては、釣りに全く集中できません。特に渡船した磯で蚊が多いと逃げ場がないので最悪の状況になります。

虫よけスプレーは釣りでは常備しておくようにしましょう。

捕捉ですが、最強の虫よけスプレーはいまのところサラテクトミスト リッチリッチ30 200mL

という虫よけスプレーをおすすめしています。

医薬品であり、取り扱いの店舗が少なく、衣類との相性が悪いとしみになったりする可能性があるのが難点ですが、これ以上の虫よけはないと言えるほど強力な虫よけスプレーになっています。

釣りでの通常の使用であれば

天使のスキンベープ 虫除けスプレー イカリジン ミストタイプ 200ml プレミアム ベビーソープの香り

スキンベープがおすすめです。

キャンプや登山、庭仕事などでも十分な効力を発揮してくれます。

もう一つ忘れてはならないのがたも網です。

たも網

夜釣りでは不意な大物がかかることがあります。

いくらハリスを太くしていてもフカセ釣りのタックルでは抜き上げることは困難です。

せっかくの釣り物をばらさないように、たも網は常備しておきましょう。

夜釣りでも日中の釣りでも、たも網は釣り場に着いたらまずセットしておきます。

そうすることで、風で物が飛ばされたり、海に落ちて流されたりしているものをいち早く取ることができます。

おすすめのタモ網(6m)の激安品を買ってみた。玉網の使い方動画あり

まとめ

ここでは、夜のフカセ釣りでチヌやグレを狙う仕掛けや夜釣りの撒き餌などについて見てきました。

夜釣りでは思わぬ大物が口を使うことがあり、気が抜けません。

万全の対策をして、そして安全に気を付けて夜のフカセ釣りを楽しんでみてはいかがでしょうか。

フカセ釣りにおすすめのコマセバッカン紹介。ロッドホルダー装着可能【実物画像】