釣りをする人であればエサを購入するのは当たり前となっているかもしれませんが、自作で作ったエサやコマセで魚を釣ってみるのも面白いかもしれません。

ここでは、アミエビのコマセ以外のエサで代用できるものをご紹介いたします。

サビキエサの代用となるのは?

サビキ釣りで使われるエサの代表としてはアミエビがあります。

小型のエビで、小魚から大型魚までも魅了する最強の餌でしょう。

確かにアミエビがあればとてもよく釣れるのですが、アミエビは冷凍品であり、臭いや手についた時のベタつきも気になります。

マルキユーから出ているアミ姫など、臭いや直接触れることをせずにエサを入れることができるものも販売されていますが、安くはありません。

アミ姫についての詳しい記事は以下をご参照ください。

アミ姫は釣れない?使用期限や保存方法などプロが徹底説明。釣れる裏技紹介

サビキエサとして魚を集めるためには、このアミエビのように高タンパクで栄養価が高く、アミノ酸が豊富に含まれているものが餌となります。

アミエビ以外の集魚成分が多い餌としては、イワシやサバなどの切り身があります。

スーパーで安売りになっているものや、くわせ餌として使うようなもの、冷凍庫に眠っていた魚など、古くなった魚の切り身でサビキやフカセのコマセに代用可能です。

魚はエビやカニなど甲殻類だけを食べているわけではありません。他の小さな魚や動物性のプランクトンなども捕食します。

魚の切り身のように、栄養価の高い食品は魚にとってもご馳走になります。

餌として代用するには、イワシなどの魚をそのまま使うと大きすぎます。

沖縄や離島など大型魚を狙う地域では、

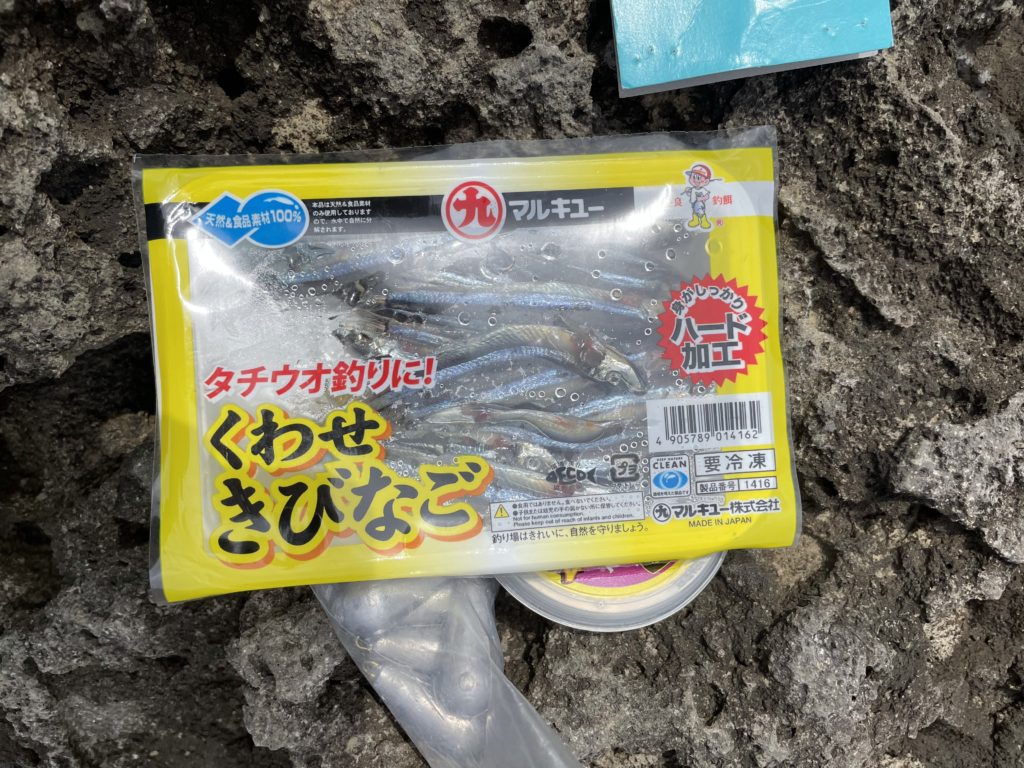

このようなキビナゴをそのままスコップで海に撒いて釣りをするスルルー釣りというのもありますが、かなりマニアックな釣り方になります。

魚の切り身を使って餌を自作する時には、

魚を細かく刻むか、フードプロセッサーのようなものでミンチ状にして餌の代用とします。

特に有効なのがイワシのミンチです。

これがイワシミンチのコマセですな( ✧Д✧) カッ!!

隣の船のコマセだけど、初めて見るから思わずパシャり(笑) pic.twitter.com/9A58HALrr7

— しょーさん。 (@shosan0051) April 20, 2019

イワシミンチは船釣りではよく使用される餌です。

アジやサバなどはとても食いつきがよくなります。

フカセ釣りでは、今ではオキアミを使うのが当たり前になっていますが、冷凍されたオキアミが手に入らなかった時代にはイワシミンチを撒き餌に使っていました。

冷凍技術の発展により、安くて魚の釣れるオキアミが身近に手に入れられるようになり、イワシからオキアミへと変わっていったのです。

イワシミンチは、離島のシマアジ釣りにも使われます。

オキアミでは餌取りにとられてしまい餌持ちが悪いため、イワシのぶつ切りをイワシミンチを撒いたところに入れて釣りをします。

アミエビよりも費用はかかりますが、イワシの集魚力は非常に高く、私も離島での釣りには欠かさず持っていくようにしています。

このように、アミエビの撒き餌の代用としてはイワシや魚のミンチが有効です。

サビキ釣りやちょっとしたフカセ釣りでは、これほどの量を準備する必要はありません。

スーパーに売られているようなイワシのパックが2つもあれば十分でしょう。

イワシだけではすぐになくなってしまうので、ミンチ状にしたイワシに混ぜ物をするとより釣れる餌ができます。

イワシミンチの使い方

イワシや魚の切り身を海に撒くだけでも魚はよってきますが、餌の沈下速度が速く、魚が狙ったポイントにとどまりません。

また、魚の切り身だけを撒いているとアミエビよりも高価な餌になってしまいます。

そこで、イワシミンチや魚のミンチに米ぬかを混ぜることをおすすめします。

米ぬかは精米所でタダでもらえたりするので、米ぬかを集めてきます。そこにミンチにした魚の切り身や内臓を混ぜて撒きエサを作ります。

米ぬかを加えることによって水中で煙幕を作ることができるようになり、集魚効果も高まります。

アジやサバなどの小魚はこの煙幕に突進するかのように寄ってきて捕食をします。

コマセとして海に撒くのもいいですし、サビキカゴに入れてサビキ釣りをしてみるのもいいでしょう。

自作コマセは高い

アミエビを使わずに安く自作のコマセでサビキやフカセ釣りをしてみたいという方もいらっしゃるかもしれませんが、イワシのミンチを作る手間や魚の仕入れなどを考えるとアミエビを購入した方が結局は安くなるかと思います。

もし安い餌でサビキやフカセ釣りをしたいと思うのであれば、アミエビと米ぬかを混ぜて使用するのがいいかと思います。

煙幕を作ることができる上に、傘増し効果もあります。

ただし米ぬかを加えた餌では、集魚の基礎となるアミエビの粒が少なくなるため、他に釣り人がいた場合にそちらに魚を持っていかれる可能性が高くなります。

米ぬかを加えるのであればアミエビの汁を吸ってくれるぐらいの少量を加えることをお勧めします。

逆に人よりもたくさん魚を集めたいのであれば、集魚効果を上げるための集魚材アジパワーを加えると良いでしょう。

アミノ酸が添加され、水中で光を反射して光る素材のキララが配合されているため、遠くから魚を集めてくれます。

他にも

アミエビ+米ぬか+イワシミンチ

と魚の好むものをミックスするのもおすすめです。

アミエビの沈下速度は遅く、イワシはすぐに沈むので、上層にサバがいて下層にアジがいる場合などに沈下速度のラグを利用して魚の釣り分けをすることもできます。

まとめ

魚をたくさん集めるには撒き餌が必要になります。

代表的なものとしてはアミエビや、オキアミなどがありますが、魚のミンチ特にイワシミンチなどでも代用は可能です。

自作した餌で釣ってみるのもまた釣りの楽しさではないかと思います。

自作した餌で試してみて、更なる釣果をアップさせるために集魚材を加えてみるのも面白いでしょう。

固定観念に囚われずに挑戦すると、

思いもよらぬ釣果に恵まれるかもしれません。