気づかないうちに竿に入っている傷は、放っておくと竿の折れにつながります。

ここでは竿の傷を補修する方法をご紹介します。

特にブランクに傷が多い竿で実際に傷を補修してみました。

この方法であれば、バスロッドや磯竿、投げ釣り竿や様々な竿に応用することができるかと思います。

竿の補修とブランクの傷消し

使用した竿は、わかりやすいように岩に当たって擦り傷だらけの石鯛竿を使います。

10年以上前の竿のため至る所に傷があります。

特にガイドと反対側のブランクには折れに繋がりそうな深い傷も見られます。

石鯛竿はこういった岩場で使うことが多く傷や擦れは免れません。

ルアーロッドであればここまでの深い傷にはならないかと思いますので、石鯛竿の補修ができれば他の竿の補修もできるかと思います。

それではまず浅い傷を消していくために軽くやすりがけしていきます。

ヤスリがけ

まず様子見で800番でヤスリがけをしてみました。

軽い傷であれば1200番ぐらいから始めるといいかと思います。

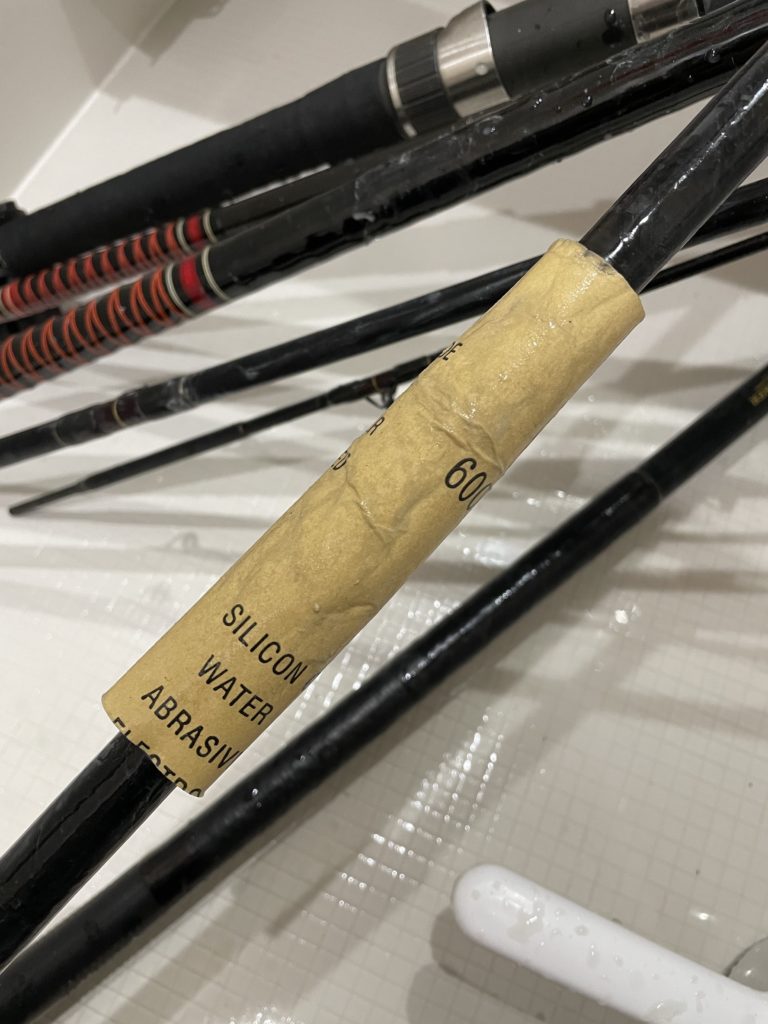

この石鯛竿は800番でも傷が平らになる様子もなかったので600番まで荒くしてみました。

竿のトップコーティングが粉になって剥がれ落ちるので、外でするか風呂場などで流せる場所で行いましょう。

力を入れすぎず、ゆっくり丁寧に傷を消していきます。

ヤスリがけをすることで小さな傷は消えますが大きな傷は目立つようになりどこにどんな傷があったのかがわかるようになります。

私の場合は、思ったよりも大きな穴傷がついていたのでショックでした。

竿の表面のクリア層(トップコーティング)のみを削っていくようにして、竿のカーボン部分にはギリギリ到達しないように気をつけてヤスリがけしていきましょう。

基本的には細かい番手から様子見をしながらヤスリがけしていきます。

時々、水で濡らして粉を流すとクリアコーティングした時に消えそうな傷の把握ができます。

ある程度傷が消えたら、中性洗剤で竿を洗います。

余計な油分と竿を削ったことによる粉を洗い流すためです。

タオルなどで水滴を拭き取り、風通しのよい日陰でしっかりと乾燥させれば次の工程に移ります。

トップコーティングの下地作り

乾燥が終わった状態がこのような様子になります。

シマノの竿なのでスパイラルXが浮き彫りになっています。

しっかりと脱脂した上で、トップコーティングをしていくのでコーティングの不要な部分のガイドやグリップ部分にマスキングテープを巻いていきます。

マスキングテープを巻き終えたらトップコーティングです。

コーティング

竿の強度を決める部分でもありますのでここはケチらずにウレタンのコーティングをしていきましょう。

使用するのはこちらです。

SOFT99 ウレタンクリアー

2液性のウレタンで非常に強い皮膜を作ってくれます。

なんとガソリンにも負けない強靭なコーティング皮膜で車やオートバイの塗装などでもよく使われています。

光沢も美しく使って間違いないウレタンクリアーです。

価格は少し高くなりますが、中途半端なものを使うぐらいなら圧倒的に仕上がりも良くおすすめです。

使い方 メーカー推奨

※マスクをして蒸気やガスを吸い込まないように注意し、直接皮フに付着しないように手袋を着用してください。

①塗る面のゴミ、油分、ワックス、サビ等をよく落としてください。

②カラーペイントを塗り終えてから2~5分後、塗る面から約15~25cm離してスプレーしてください。

一度に厚塗りしないで塗る面と平行に移動しながらカラーペイントよりも広い範囲にやや薄めに均一に数回塗り重ねてください(1回塗る毎に10分程度乾燥させてください)。

※ウレタンクリアーのスプレーダストを目立たなくするには99工房『ボカシ剤』(別売)がご使用できます。

※コンパウンドなどでの最終磨き仕上げの必要はありません。 ソフト99

塗装してみた結果

実際にウレタンクリアを塗装していきます。

塗装の1度目は軽く吹き、2回目以降で厚みを出していきます。

私は4回に分けて塗装しました。

もし、液だれしてしまった時にはコンパウンドをかければ綺麗になりますのので、焦らずに慎重にスプレーしていきましょう。

仕上げ

仕上がりました。少し気になるところは車用のコンパウンドで磨いてもいいです。

正規品よりも厚めのコーティングになっているので、次からの釣りで多少の傷がついても安心して使用できます。

まとめ

ヤスリがけをしてウレタンを塗装することで、色艶も復活して綺麗な竿に仕上がりました。

色抜けなどが気になる場合はウレタンをスプレーする前にカラーリングしてみてもいいかと思います。

竿の傷を補修するだけでなく、オリジナルカラーの竿に仕上げることができます。

デメリットとしては、ウレタンが一回の使い切りになってしまうので、傷の補修をする際は他の竿などもまとめて補修することをおすすめします。

または、車のヘッドライトの黄ばみの補修も同様の工程でできますので、まとめて補修するのもいいかと思います。

私はたも網の柄もついでに補修しておきました。

補修は1日ほどで簡単にできてしまいますので、釣りに行けない休日に竿のメンテナンスをしてみてはいかがでしょうか。