話題となっている魚に見えないピンクフロロを購入しましたので、実際に使ってみました。

ここでは、魚に見えないピンクフロロが本当に魚に見えないのか。ピンクフロロで釣果がアップするのかを見ていきましょう。

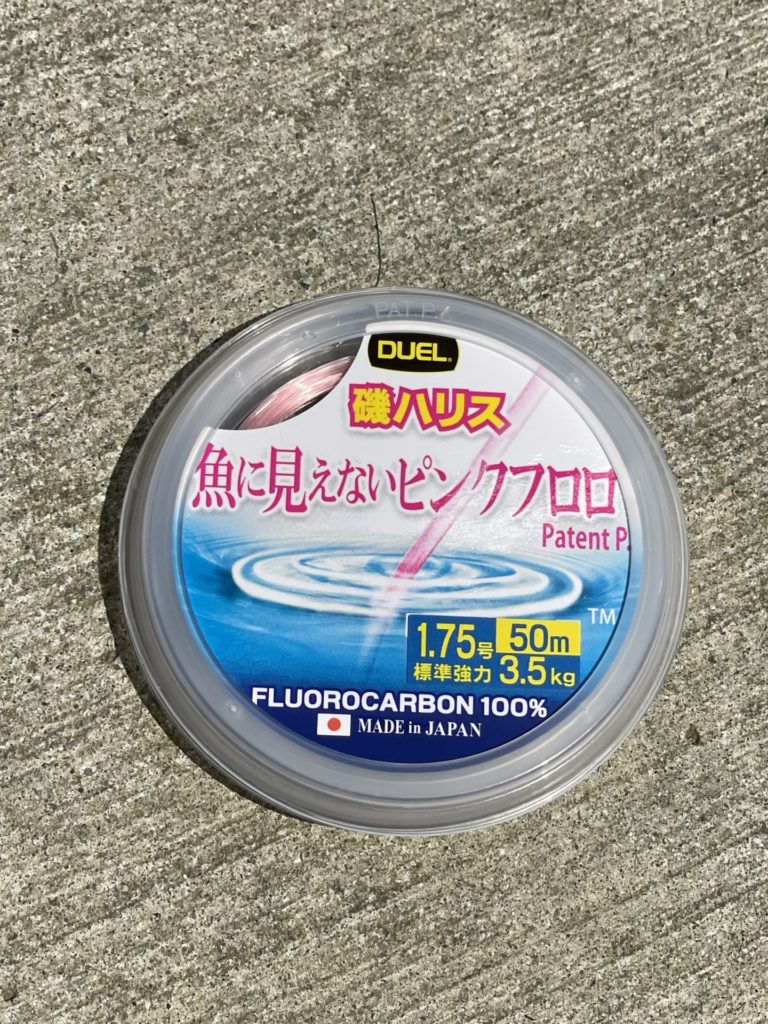

魚に見えないピンクフロロ

製品についての詳細は公式HPをご確認いただければと思います。

お時間のない人のために、魚に見えないピンクフロロを使った感想の結論を先に述べます。

魚に見えないピンクフロロは見えないのか?

実釣をしてみた結果

結論

結論:魚に見えないピンクフロロは魚に見えている!

期待を裏切る結果になってしまったかもしれませんが、実際のところ完全にステルスとなっているかというとそういう訳でもありません。

見えないというよりは見えにくいという表現は正しいかもしれませんが、魚がラインを認知していないかというとそうではなく、しっかりとラインを避けるところも見えました。

実際はどうだったのかレビュー

今回購入したの魚に見えないピンクフロロ 磯ハリス 1.75号です。

普段のフカセ釣りでは、シーガーグランドマックスFX 1.5号を使用しています。

やや高価ですが耐久性も高くとても信頼できるハリスです。

魚に見えないピンクフロロは、見えないのであればやや太めでも問題ないだろうと1.75号を購入しました。

本当に見えないのかを確認するために、堤防でエサを撒き、魚に見えないピンクフロロを結び、先端にナス型オモリを取り付けて、見えている魚の群れの中をハリスが横断するように通してみました。

実際には、確かに見えていないのか?見えずらいのか?わかりませんが、魚のボディーにラインが接触することが数回ありました。

しかし、じっくり観察していると、魚の群れの中を横断させたピンクフロロラインをしっかりと認知して避けている魚の姿を確認することができました。

ピンクフロロなので人間側からは確かに見やすくなっており、観察しやすく、どこにラインがあるのかはわかりやすいです。

魚の種類によっても異なるかもしれませんが、ピンクフロロを全く見えていないというわけではなさそうです。

(2023年9月17日 追加テスト実施 詳細は後述)

実釣インプレ 【レビュー】

磯ハリスですが、堤防からのチヌ釣りにも使えそうなので実際に使ってみました。

使用したタックルやエサは以下のようになります。

タックル

ロッド :竿 1.2号

リール :2500番

ライン :PE0.6号

ウキ :2B

オモリ: 2B

ハリス :1.75号 ピンクフロロ

ハリ: チヌ針1号〜チヌ針2号

使用エサ :オキアミ3㎏ チヌパワームギスペシャル2袋 激荒

付け餌 :練り餌・オキアミ

ピンクフロロのハリスが魚にみえるのか目視で確認していたこともあり、午前9時からのやや遅れたスタートとなりました。

1投目からアタリはあるものの、釣れてくるのは、フグやネンブツダイ、小鯖が多くエサ取りが多い状態です。

付け餌を練り餌にして、エサが持つようにしながら、手前にエサを撒いてエサ取りをかわしながら釣りをしてみます。

チヌの練り餌おすすめの実績ランキング。何色が一番釣れるのか?

練り餌でも餌がかじられることが多く、ベラかフグの歯型がついていました。

親指ぐらいの大きさに練り餌を大きくつけてみたところ、ゴツンとあたってきたのはカサゴです。

ピンクフロロでも釣れることは確認できましたが、透明なフロロでも釣れる魚です。

その後、私の愛用しているシーガーグランドマックスFXにハリスを変えて釣りをしてみます。

アタリ数が増えることも、減ることもなく、アタリの数だけでいうとピンクフロロとあまり変わらない状況です。

開始から3時間で、突然ラインが走りました!

アワセを決めて、慎重にやり取りをして何とか1匹チヌを釣ることができました。

しかし、使ったのはピンクフロロではなく、透明なフロロラインです。

針がとられるか、ラインが痛むごとにハリスをピンクフロロと透明フロロに変えて釣りをしていましたが、結果的にチヌが釣れたのはピンクフロロではありませんでした。

その日の釣行はチヌ一匹にカサゴやベラ、フグなどでしたが、ハリスの違いによる釣果への影響はみられませんでした。

よく言えば、ピンクで人から見やすいハリスでも釣果は変わらないとも言えそうです。

当日はエサ取りも多く、魚の活性も低いというわけではなかったので、状況が変わればハリスの違いもでてくるのではないかと思います。

良かった点 メリット

ライン全体としてよかったのは、ラインストッパーがついていることです。

希望の位置でラインを止めることができ、全体的にカバーされているので、エサや砂などがハリスのボビンに入ることも少なくなります。

ハリスはライフジャケットなどのポケットに入れていると砂やほこりを被って劣化の原因となります。

その点で、ハリスをカバーしてくれているので、とてもいい製品だと感じました。

ゴムで抑えるタイプよりピンクフロロのラインストッパーはよくできているなと感じます。

追記

9月17日 堤防からのフカセ釣りで再度テストしてみました。

今回もシーガーグランドマックスFXと比較しての釣行です。

結論:見えないというわけではない。

今回は足裏サイズの小型のグレを相手に、魚に見えないピンクフロロを使ってみましたが、見えていないかというとそうでもないような気がします。

しかし、だからと言ってラインを避けている様子もなく、うまくなじんでいるような感じでした。

見えないは言い過ぎかもしれませんが、魚が気にならないラインならその通りだと感じます。

ラインの太さは1.75号でしたが、小さなグレは投入のたびに釣れました。

見えるかどうかはともかく、強度は申し分なく、切れることもなかったのでその点は安心して使うことができると感じます。

まとめ

今回は、魚に見えないピンクフロロを使って実際に釣りをしてみました。

結果的には通常使っているフロロラインと比べて目立った優位性はなく、魚にも見えていることも確認できました。

しかし、ラインとしてはしっかりとしていますし、フグによる噛み切れ以外でライン強度が悪いわけでもなく、普段使いにはアリなラインではないかと思います。

浅いタナのフカセ釣りでハリスが走るアタリをとるグレ釣りなども面白いかと思います。

私はAmazonで購入しました。

ピンクフロロは号数によって価格が変わります。

グレ釣り最強ハリスの選び方。おすすめハリスと太さの考え方紹介